4.3 Standard-Betriebsverfahren

- 4.3.1 Sprechfunkkommunikation

- 4.3.2 Kommunikation Windenstart

- 4.3.3 Kommunikation Luftfahrzeug-Schleppstart (F-Schlepp)

- 4.3.4 Kommunikation Selbststart/Eigenstart

- 4.3.5 Kommunikation mit einem Fluginformationsdienst (FIS)/Fluglotsen

- 4.3.6 Kommunikation in der Platzrunde und zur Landung

4.3.1 Sprechfunkkommunikation

Grundregeln für den Sprechfunk

Inhalt:

- 4.3.1.1 Sprechfunkkommunikation

- 4.3.1.2 Vor dem Senden

- 4.3.1.3 Denken, Zuhören, drücken und dann sprechen

- 4.3.1.4 Nach dem Senden

- 4.3.1.5 Funkdisziplin

- 4.3.1.6 Internationale Notruffrequenz

- 4.3.1.7 Luftfahrzeugregistrierungen

4.3.1.1 Sprechfunkkommunikation

Was ist eine Funkstation, wie ist ein Funkgerät aufgebaut, welchen Frequenzbereich hat es?

Sobald man das Funkgerät am Boden oder im Flugzeug benutzt, ist man eine sogenannte "Station". Der Name deiner Station ist dein Flugzeug-Kennzeichen, nicht dein Wettbewerbskennzeichen! In Deutschland registrierte Flugzeuge haben ein Kennzeichen, das mit D ("DELTA") beginnt. Bei Segelflugzeugen folgt dann eine Kombination aus vier Ziffern und bei Motorseglern eine Kombination aus vier Buchstaben, beginnend mit K („Kilo“)

Auf den Flugplatzkanälen kann deutsch gesprochen werden, an manchen Plätzen auch englisch. Die Sprache des internationalen Flugfunks ist jedoch Englisch. Auf Instrumentenflug-Kanälen wie z.B. Frankfurt-Arrival, muss Englisch gesprochen werden.

Für Segelflugzeuge sind viele verschiedene Arten von Funkgeräten im Einsatz. Diese Funkgeräte können auf den Frequenzen des Luftfahrtbandes verwendet werden. Das ist der Frequenzbereich von 117,975 bis 137 MHz.

4.3.1.2 Vor dem Senden

Habe ich die richtige Frequenz gewählt, ist die Lautstärke korrekt?

Wenn du ein Headset mit Mikrofon verwendest, positioniere das Mikrofon so nah wie möglich am Mund, ohne das Mikrofon mit den Lippen zu berühren.

Wenn du ein separates Mikrofon verwendest, halte deinen Mund während des Sendens nahe an das Mikrofon. Drehe deinen Kopf beim Sprechen nicht vom Mikrofon weg.

Prüfe immer, ob die richtige Frequenz/Kanal gewählt ist, und prüfe die Lautstärke, indem du den Rauschunterdrücker/Squelch (meist mit SQL bezeichnet) vorübergehend ausschaltest (Rauschsperre drücken). Durch Ausschalten der Rauschsperre hörst du ein Rauschen. So kannst du hören, wie groß die Lautstärke ist. Du kannst die Rauschsperre auch ausschalten, wenn der Empfang aufgrund der großen Entfernung sehr schwach ist. Dadurch kannst du Signale empfangen, die sonst die Rauschsperren-Schwelle nicht passieren würden.

4.3.1.3 Denken, zuhören, drücken und dann sprechen

Sprich deutlich, in normaler Lautstärke und Geschwindigkeit

"Denke immer erst nach, bevor du sprichst!" Überlege zuerst, was du sagen willst, und drücke erst dann die Sendetaste. Bevor du dies tust, verfolge die Gespräche im Funk, damit du nicht anfängst zu senden, während jemand noch nicht geantwortet hat.

Sprich in normaler Lautstärke und in normaler Geschwindigkeit.

Drücke die Sendetaste vollständig, bevor du zu sprechen beginnst. Dadurch wird der Verlust von wichtigen Informationen verhindert.

Beispiel für schlechte Kommunikation

4.3.1.4 Nach dem Senden

Was tue ich, wenn nicht sofort geantwortet wird?

Lasse die Sendetaste erst los, wenn du den Sendevorgang beendet hast.

Nachdem du eine Nachricht gesendet hast, warte mindestens 10 Sekunden, bevor du sie wiederholst. Dadurch werden unnötige Funksprüche vermieden, weil die empfangende Station einige Zeit benötigt, um auf den ersten Ruf zu reagieren.

Wenn du keine Antwort auf deinen Anruf erhältst, prüfe, ob du die Lautstärke des Funkgerätes aufgedreht hast.

4.3.1.5 Funkdisziplin

Nutze das Funkgerät nur für notwendige Durchsagen

4.3.1.6 Internationale Notruffrequenz

Frequenz 121,500 MHz nur für Notrufe verwenden

4.2.1.7 Luftfahrzeugregistrierungen

Regeln zum Abkürzen von Flugzeugkennzeichen

Kommunikation Windenstart

Inhalt:

- Einleitung

- 4.3.2.1 Die Flächenhaltenden

- 4.3.2.2 Der Startleiter

- 4.3.2.3 Der Windenfahrer

- 4.3.2.4 Windenschleppgeschwindigkeit zu gering

- 4.3.2.5 Windenschleppgeschwindigkeit zu hoch

Einleitung

Worte, Zeichen und Gesten gemäß SBO

Beim Starten mit der Winde verwenden wir Worte, Zeichen und Gesten. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird diese Kommunikation gemäß SBO benutzt (Download PDF):

(https://www.daec.de/media/files/2022/Sportarten/Segelflug/Segelflugsport-Betriebs-Ordnung__SBO_.pdf) Sollte der Link wegen der Aktualisierungen der SBO nicht verfügbar sein, probiere es hier: https://www.daec.de/sportarten/segelflug/downloads-termine/

Unten siehst du ein Beispiel für den Windenstart und darunter das des Flugzeug-Schleppstarts.

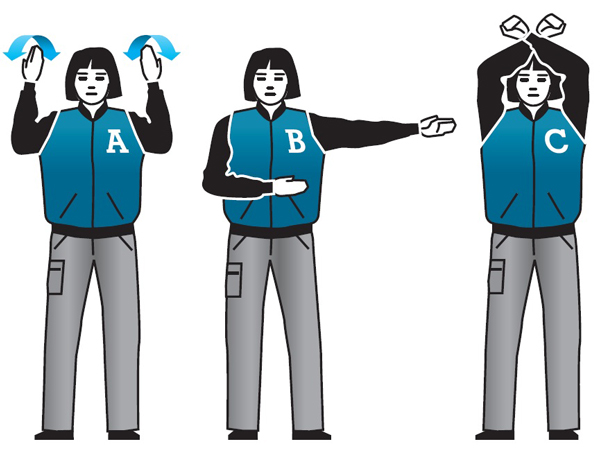

4.3.2.1 Die Flächenhaltenden

Grundregeln, Aufgaben und Verhalten

Normalerweise ist die Person, die das Windenseil einklinkt, auch der Flächenhalter (sogenannter „Flächenmann“), der die Windenstartkommandos auslöst. Er wartet, bis der Pilot den Daumen nach oben streckt. Das ist das Zeichen, dass das Segelflugzeug startbereit ist. Der Flächenhalter sollte auch prüfen, ob das Transportrad/Spornkuller entfernt ist. Er sollte auch noch einmal prüfen, ob ein sicherer Start möglich ist.

Fliegen keine Segelflugzeuge über der Winde? Ist die Landebahn frei? Gibt es keine landenden/anfliegenden Segelflugzeuge/Flugzeuge?

Dann hebt der Flächenhalter den Arm senkrecht hoch.

Mittels betriebssicherer Sprechverbindung nimmt der Start-Helfer/Startleiter Kontakt mit der Winde auf.

Wenn der Flächenhalter etwas übersehen hat und das Signal zum Anziehen bereits gegeben wurde, sollte er laut mehrmals "Halt Stopp! Halt Stopp!“ rufen. (nur so lange das LFZ noch am Boden ist!) Dies meldet der Startleiter auch an die Winde weiter.

Das Windenseil ist erst straff, wenn das Flugzeug leicht nach vorne rollt.

4.3.2.2 Der Startleiter

Aufgaben, Verhalten, Kommunikationsbeispiel mit dem Windenfahrer

Der Startleiter beobachtet den gesamten Flugbetrieb und ist an einer Stelle, an der er einen guten Überblick über startende und landende Flugzeuge hat. Sobald ein Flugzeug startklar ist, schaut er auf die gleichen Punkte, auf die auch der Flächenhalter schauen soll. Er prüft insbesondere, ob der Startbereich, der Luftraum und der Landebereich für einen sicheren Start frei sind. Sobald der Flächenhalter seine Hand hebt, wird der Startleiter die Winde anrufen. Der Kontakt wird so lange wie möglich gehalten.

Ein Beispiel für einen guten Telefonanruf ist: "Winde, ASK 13 doppelsitzig startklar, Nordseil anziehen". Wenn das Windenseil straff ist, sagt er: "Seil straff", wenn das Flugzeug losrollt, sagt er „Fertig“. Sollte der Start am Boden abgebrochen werden, ruft er "Halt Stopp, Halt Stopp, Halt Stopp", bis die Winde aufgehört hat zu schleppen.

Als nächstes kommt nach dem Abheben das Kommando „Frei“.

Die Kommunikation mit einem Walkie-Talkie ist weniger sicher als mit Telefon. Deshalb wird auf den vielen Segelflugplätzen ein Telefon zur Winde benutzt.

4.3.2.3 Der Windenfahrer

Vorgehen, sachliche Kommunikation

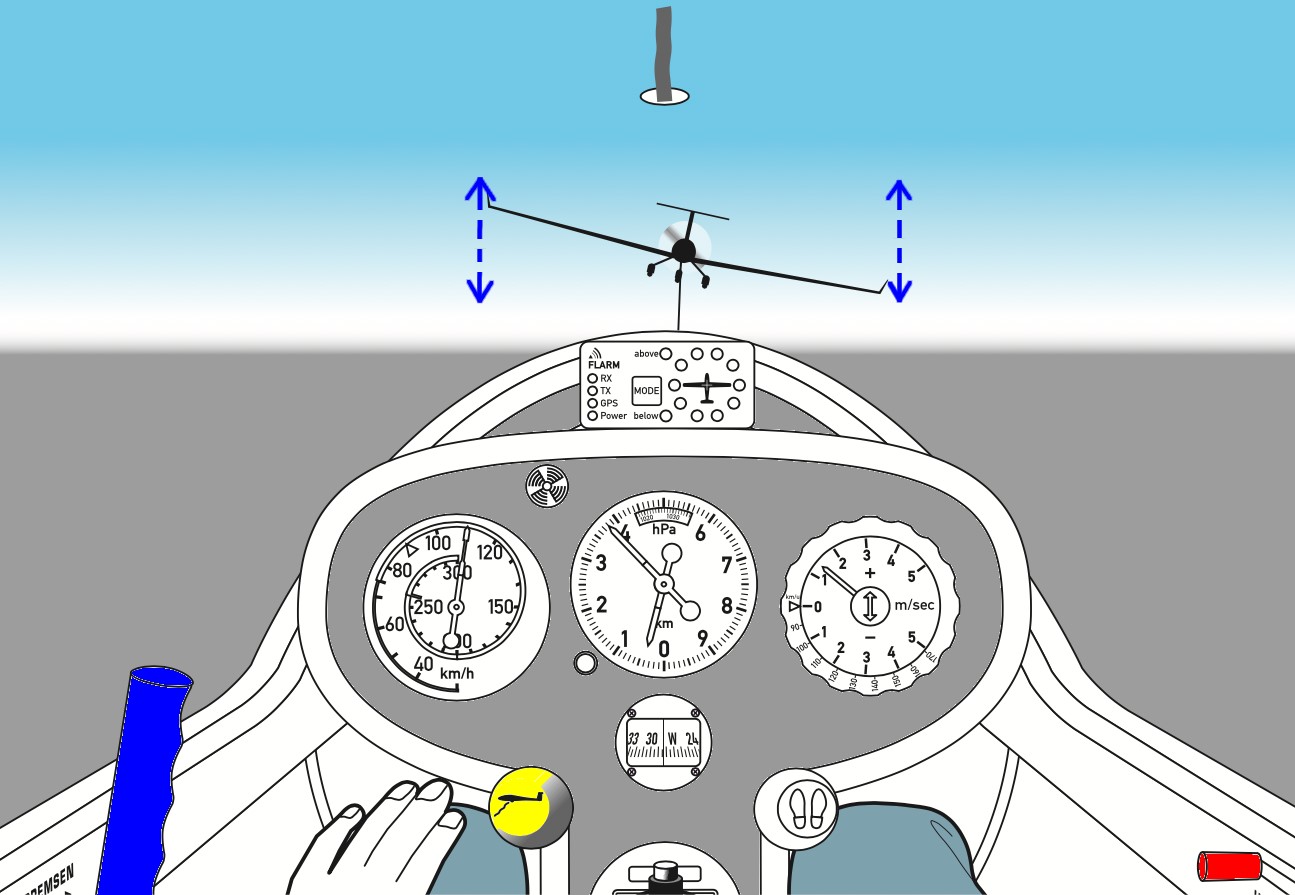

4.3.2.4 Windenschleppgeschwindigkeit zu gering

Wie verhalte ich mich, wenn die Schleppgeschwindigkeit zu gering ist?

Wenn du nicht mit der richtigen Geschwindigkeit geschleppt wirst, solltest du Zeichen geben bzw. über Funk melden. Beim Windenstart müssen die Tragflächen das Gewicht des Flugzeugs plus die Kraft, die das Windenseil auf das Flugzeug ausübt, mit nach oben bewegen. Es wird deutlich mehr Auftrieb als beim normalen Fliegen benötigt. Ein höherer Auftrieb wird sowohl durch die Vergrößerung des Anstellwinkels als auch durch eine höhere Fluggeschwindigkeit erzeugt (der Auftrieb steigt im Quadrat zur Geschwindigkeit).

4.3.2.5 Windenschleppgeschwindigkeit zu hoch

Wie verhalte ich mich, wenn die Schleppgeschwindigkeit zu hoch ist?

4.3.3 Kommunikation Luftfahrzeug-Schleppstart (F-Schlepp)

Verbindliche Kommunikationsregeln für den F-Schleppxx

Inhalt:

- Einleitung

- 4.3.3.1 Schleppzeichen: Schlepppilot kann den Schleppvorgang nicht fortsetzen

- 4.3.3.2 Schleppzeichen: Etwas stimmt nicht mit dem Flugzeug

- 4.3.3.3 Schleppzug: Es ist nicht möglich die Schleppverbindung zu trennen

Einleitung

Worte, Zeichen und Gesten gemäß SBO

Es ist wichtig, dass der Startleiter den Startvorgang verfolgt, um einen sicheren Start zu unterstützen. Für den Flugzeugschlepp wird das Schleppseil in der Bugkupplung (wenn vorhanden) befestigt. Der Flächenhalter gibt die gleichen Zeichen wie beim Windenschlepp (siehe Abschnitt "Die Flächenhaltenden").

Diese Zeichen sind nicht an allen Segelflugplätzen in allen Ländern gleich. Erkundige dich vor dem Flug nach den örtlichen Regeln.

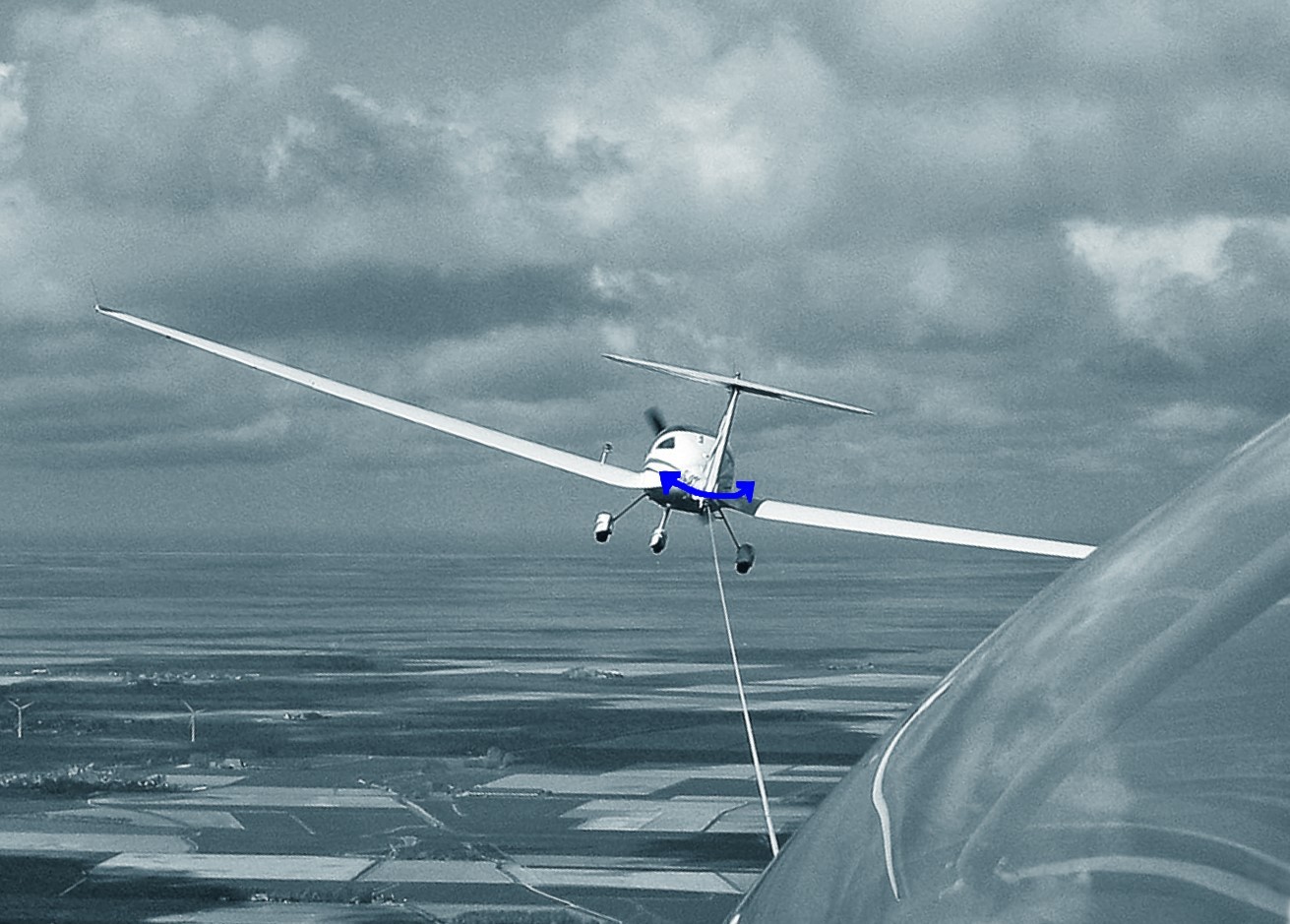

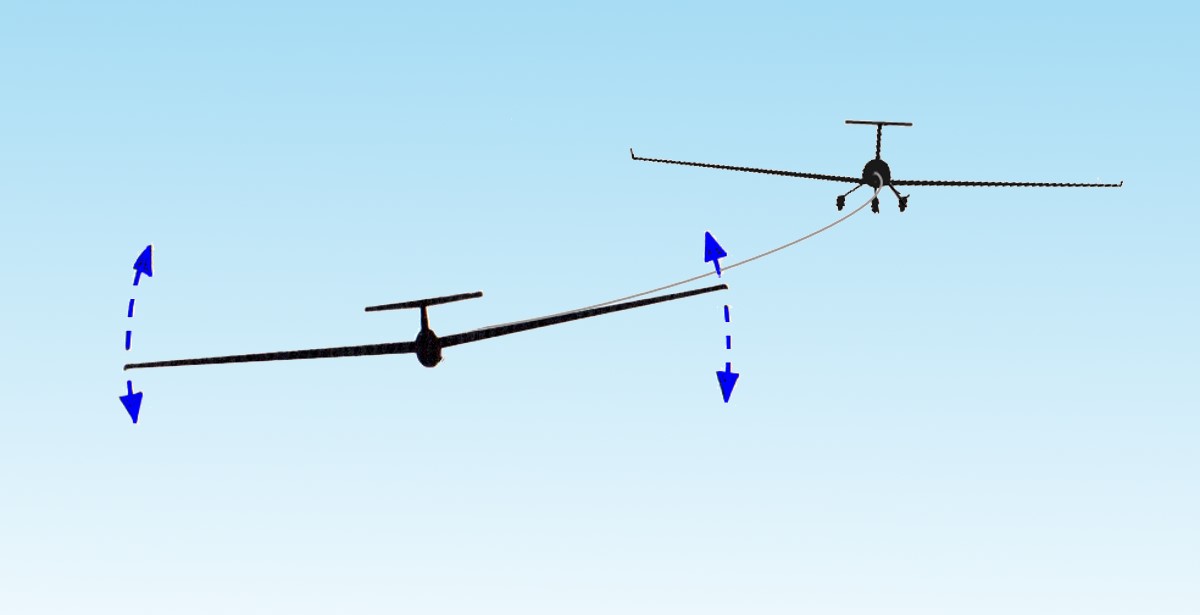

4.3.3.1 Schleppzeichen: Schlepppilot kann den Schleppvorgang nicht fortsetzen

Gründe für einen Schleppabbruch, sicher Landung

Wenn das geschleppte Flugzeug in ungewohnter Höhe deutlich zu taumeln (hin und her zu rollen) beginnt und dies nicht durch Turbulenzen verursacht wird, solltest du sofort ausklinken. Wenn dies in einer Höhe unter 75-100 Metern geschieht, versuche, in Flugrichtung oder nur gering abweichend davon (keine Umkehrkurve!) zu landen.

4.3.3.2 Schleppzeichen: etwas stimmt nicht mit dem Flugzeug

Bedeutung Seitenruderwackeln des Schleppflugzeugs

4.3.3.3 Schleppzug: Es ist nicht möglich, die Schleppverbindung zu trennen

Bedeutung Rollbewegungen des geschleppten Flugzeugs, Verfahren

3.3.4 Kommunikation beim Selbststart/Eigenstart

Ablauf gemäß Flughandbuch, Startmeldung über Funk

Beim Start mit einem Selbststarter sind die Abläufe wie im Flughandbuch des jeweiligen Flugzeugs beschrieben. An einem Flugplatz, an dem Mischflugbetrieb stattfindet (z.B. an einem Verkehrslandeplatz), sollte dies vor dem Flug mit dem Startleiter oder der örtlichen Flugplatzbehörde besprochen werden. Konsultiere immer zuerst das AIP (Flugplatz-Handbuch Band 3).

4.3.5 Kommunikation mit einem Fluginformationsdienst (FIS)/ Fluglotsen

Als VFR-Pilot kann ich jederzeit den FIS kontaktieren

4.3.6 Kommunikation in der Platzrunde und zur Landung

Legs der Platzrunde, Sprechfunkmeldungen zur Landung

Dies ist eine Linksplatzrunde

Die verschiedenen Teile einer Platzrunde werden als "Legs" bezeichnet. Auf einigen Flugplätzen werden gleichzeitig eine Rechts- und eine Linksplatzrunde verwendet, um die Segelflugzeuge von den Motorflugzeugen zu trennen. Wir unterscheiden die folgenden Legs:

- Abflugstrecke (Gegenwind),

- Querabflug

- Gegenanflug

- Queranflug

- Endanflug

Die Standardrichtung einer Platzrunde ist linksherum. Wird die Platzrunde rechtsherum geflogen, meldet man den „rechten Gegenanflug“ und den „rechten Queranflug“!

Auf den meisten Segelflugplätzen in Deutschland meldet der Segelflugpilot im Gegenanflug querab der Landestelle „D-1234 Position zur Landung Piste 07 (bzw. die entsprechende Pistenrichtung).“

Es erhöht die Sicherheit, über Funk zu melden, dass du dich im Gegenanflug befindest. Das gilt vor allem auf Flugplätzen mit gemischtem Verkehr, an denen auch Motorflugzeuge, UL oder Hubschrauber fliegen, die den Begriff „Position“ für den Beginn des Landeanflugs vielleicht nicht kennen. Du gibst dann einen „Positionsmeldung“ ab. Möglicherweise befinden sich noch weitere Flugzeuge in der Platzrunde, die du nicht gesehen hast. Der Startleiter kann dann besser beurteilen, ob es sicher ist, zu landen und zu starten. Dies erhöht das Situationsbewusstsein aller Beteiligten.

Wenn du einen fremden Flugplatz anfliegst, ist es notwendig, vorher die AIP zu konsultieren. Dort sind die Flugplatzgegebenheiten, die Funkfrequenzen/-kanäle, Platzrunden und sonstige Besonderheiten zu erkennen.

Auch wird dort informiert, ob an dem Flugplatz z.B. Fallschirmsprünge oder Instrumentenanflüge stattfinden können. Es ist wichtig, die Anweisungen im AIP sehr genau zu beachten, um sich nicht gegenseitig in die Quere zu kommen. Was man dabei alles im Funk beachten muss, lernt man bei einem VFR-Sprechfunkkurs.

Anker: Sprechfunkkom = Stabe; Sprechfunkkommunikation = Stabe1; Vor Senden = Stabe2; Denken = Stabe3; Nach Senden = Stabe4; F-Disziplin = Stabe5; Notruf = Stabe6; Registrier = Stabe7;

Kom Winde = Komwi; Einleitung = Komwi0; Flächenhalter = Komwi1; Startleiter = komwi2; Windenf = Komwi3; Schlepp gering = Komwi4; Schlepp hoch = Komwi5;

Kom F-Schlepp = Komfs; Einleitung = Komfs0; Nicht fort = Komfs1; stimmt nicht = Komfs2; Trennen = Komfs3;

Kom Selbststart = Komse; Kraffahrzeugschlepp = Komkfz; Gummiseil = Komgum, Fluginformation = Komfis; Platzrunde = Kompla

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx