8.10 Motorisierte Segelflugzeuge, Motoren und Propeller

Airframe, engines and propellers

„Motorsegler“ sind Segelflugzeuge, die mit einem oder mehreren Triebwerken ausgerüstet sind und bei abgestellten Triebwerken die Eigenschaften eines Segelflugzeugs aufweisen. Als Triebwerke finden unterschiedliche Motoren Verwendung. Bei allen handelt es sich um mehr oder weniger komplizierte Systeme, die alle eines gemeinsam haben:

- sie brauchen Energiezufuhr, um Leistung abgeben zu können,

- sie müssen gekühlt werden, um Schäden zu vermeiden und

- alle beweglichen Teile müssen gelagert und geschmiert werden.

Weiterhin spielt es eine Rolle, wo der Motor untergebracht wurde und wie die Energieumsetzung erfolgt.

Zunächst wird unterschieden in Reisemotorsegler, eigenstartfähige Segelflugzeuge und Segelflugzeuge mit Heimkehrhilfen (Turbos).

8.10.1 Allgemeines

General

Eine grundlegende Unterscheidung ergibt sich aus der Antriebstechnik. Hier unterscheiden wir zunächst zwischen Verbrennungs- und Elektroantrieben.

Bei den Verbrennern erfolgt die kontinuierliche Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Energie ist nur dann möglich, wenn das gasförmige Arbeitsmedium seinen Zustand ändert, wobei eine Rückführung in den Ausgangszustand möglich sein muss. Maßgeblich für die mechanische Arbeit sind dabei Druck- und Volumenänderungen. Zur Darstellung dient das Druck-Volumen Arbeits-Diagramm, kurz p-V-Diagramm.

p-V-Diagramm des Verbrennungsmotors

Die kontinuierliche Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Energie ist nur dann möglich, wenn das gasförmige Arbeitsmedium seinen Zustand ändert, wobei eine Rückführung in den Ausgangszustand möglich sein muss. Maßgeblich für die mechanische Arbeit sind dabei Druck- und Volumenänderungen.

Im p-V-Diagramm werden diese Verhältnisse von Druck und Volumen von 4-Takt Verbrennungsmotoren während eines Arbeitszyklus dargestellt.

Im geschlossenen Raum steigt der Druck an, wenn das Volumen bzw. die Luft komprimiert wird. Mit steigendem Druck erhöht sich auch die Temperatur.

Die 4 Arbeitstakte bei Verbrennungsmotoren lauten:

- 1 Ansaugen

- 2 Verdichten

- 3 Arbeiten

- 4 Ausstoßen

8.10.2 Antriebsarten

Unter den Verbrennungsmotoren können wir zwischen dem Hub- und dem Kreiskolbenmotor unterscheiden, sowie dem Turbinentriebwerk.

Verbrennungsantriebe

In der Regel werden als Antriebsmaschinen immer noch Verbrennungskraftmaschinen verwendet. Sie erzeugen ihre Leistung, indem sie die im Kraftstoff gebundene chemische Energie durch Verbrennung in Wärme umwandeln, und diese Wärme in mechanische Arbeit.

Turbinentriebwerk

In einem Turbinentriebwerk wird de einströmende Luft durch die Rotorblätter komprimiert, gelangt in die Brennkammern, wo sie zusammen mit einem Treibstoffgemisch verbrannt wird. Die ausströmenden Abgase sorgen für den Schub und treiben zugleich die Turbine an, die die Rotorblätter in Bewegung hält.

Turbinentriebwerk an dem Segelflugzeug "Duo Discus" (Quelle: Coporaal)

Nachteilig ist, dass der Start des Turbinentriebwerks etwas Zeit und Aufmerksamkeit des Piloten bedarf. Nach dem Ausfahren des Triebwerks muss zunächst die Turbine durch einen Elektromotor auf Drehzahl gebracht werden, bevor das richtige Verdichtungsverhältnis in der Brennkammer erreicht ist und die Verbrennung gestartet werden kann. Dann muss die Turbine noch weiter die Drehzahl erhöhen, bevor der gewünschte Schub einsetzt. 10% Drehzahlabfall kann fast 50% Schub kosten.

Hubkolbentriebwerke (Otto-Motor)

Das Triebwerk des Hubkolbenmotors hat die Aufgabe, den bei der Verbrennung entstehenden Gasdruck in die Hubbewegung des Kolbens und diese über ein Schubkurbelgetriebe in das Nutzdrehmoment zu wandeln.

Neben der Aufgabe, die Gaskräfte auf die Pleuelstange zu übertragen, hat der Kolben folgende Funktionen:

- Führung des kolbenseitigen Endes des Pleuels. Die Verbindung mit dem Pleuel stellt der Kolbenbolzen her.

- Abstützung der Querkomponente der Pleuelstangenkraft am Zylinderrohr.

- Abdichtung des Verbrennungsraums gegen das Kurbelgehäuse. Als Dichtelemente dienen die beiden oberen Kolbenringe. (Bei Druckumlaufschmierung sind zusätzlich Ölabstreifringe eingebaut, die den Ölhaushalt kontrollieren.) Durch ihre hohe Vorspannung sind die Kolbenringe hauptverantwortlich für die mechanische Reibung des Hubkolbenmotors.

- Weiterleitung der auf seine Stirnfläche (Kolbenboden) übertragenen Verbrennungswärme.

Das Pleuel verbindet den Kolben mit der Kurbelwelle. Es trägt die Lager für den Kolbenbolzen und den Kurbelwellenzapfen. Die Kurbelwelle wandelt durch ihre Kröpfungen die Hubbewegung des Kolbens in eine Drehbewegung. Sie wird in beiden Enden und bei Mehrzylindermotoren auch zwischen den einzelnen Kurbelzapfen gelagert.

Diese Lager nimmt das Kurbelgehäuse auf, ebenso die Zylinderrohre, die aber auch mit dem Kurbelgehäuse eine Einheit bilden können. Über das Kurbelgehäuse ist das Triebwerk an der Zelle aufgehängt, und es trägt die meisten Anbauaggregate.

Nach der anderen Seite hin sind die Zylinderrohre durch den Zylinderkopf abgeschlossen. Er bestimmt daher zusammen mit dem Kolbenboden die Form des Brennraums. Je nach Bauart des Motors nimmt er Ein- und Auslassventile, die Ventilsteuerung, Zündkerzen, Einspritzdüsen, Dekompressionsventil, Kühlkanäle und Fühler für die Zylinderkopftemperaturanzeige auf.

Durch die Beschleunigung der sich hin- und herbewegenden Triebwerksteile entstehen hohe Massenkräfte. Sie erzeugen Schwingungen, die sich über die Motoraufhängung auf die Zelle übertragen. Deswegen sind Maßnahmen erforderlich, die dem Massenausgleich dienen. Bei einem Einzylindermotor gelingt der Massenausgleich nur sehr unvollkommen, besonders wenn man ohne größere zusätzliche Ausgleichsmassen auskommen muss. Entsprechend schlecht ist die Laufruhe des Einzylindermotors.

Beim Mehrzylindermotor dagegen können sich bei entsprechender Gestaltung der Kurbelwelle die Kurbeltriebmassenkräfte gegenseitig aufheben. Besonders leicht gelingt dies bei Boxeranordnung der Zylinder. Daher findet man diese Bauform häufig bei Flugmotoren.

Gaswechsel

Da die Verbrennung im Arbeitsraum stattfindet, handelt es sich um innere Verbrennung. Das Brenngas dient gleichzeitig als Arbeitsmedium. Im Gegensatz zu einer Turbine läuft bei einem Kolbenmotor ein wiederkehrender Prozess ab (Kreisprozess):

- Wärmeaufnahme,

- Expansion (Arbeitsabgabe),

- Rückführung des Arbeitsmediums auf seinen Ausgangszustand.

Ein Teil des Arbeitsmediums wird zur Verbrennung verbraucht (Sauerstoff) Der Ausgangszustand lässt sich nur dadurch wieder erreichen, dass das Arbeitsmedium ausgetauscht wird, also durch Ausschieben der Brenngasse und Zuführen von frischer Ladung. Dies bezeichnet man als eine offene Prozessführung mit Gaswechsel bei zyklischer Arbeitsweise.

Wenn der Gaswechsel bei jeder Kurbelwellenumdrehung am Ende der Gasexpansion (unterer Totpunkt UT) erfolgt, handelt es sich um das Zweitaktverfahren. Beim Viertaktverfahren findet dagegen nach jeder Verbrennung für den Gaswechsel ein separater Ausschub- und Ansaughub statt, was eine zweite Kurbelwellenumdrehung bedingt.

Viertaktmotor (Hubkolben)

Die Motorschmierung bei Viertaktmotoren erfolgt durch das Kurbelgehäuse-Spülsystem oder durch die Druckumlaufschmierung. Bei der Kurbelgehäuse-Spülung wird das Schmieröl in den Kurbelgehäusebereich des Motors geleitet, wo es die beweglichen Teile schmiert und abkühlt. Das Öl wird dann durch das Spülsystem zurück in den Öltank geleitet, wo es erneut verwendet werden kann. Bei der Druckumlaufschmierung wird das Schmieröl von einer Pumpe durch den Motor gepumpt und fließt durch Kanäle an die Schmierstellen. Das Öl wird dann zurück in den Öltank geleitet, wo es erneut verwendet werden kann, nachdem es durch den Ölkühler abgekühlt wurde.

Der Zweitaktmotor (Hubkolben)

Die Motorschmierung bei Zweitaktmotoren erfolgt durch das Kurbelgehäuse-Spülsystem. Dabei wird das Schmieröl dem Kraftstoff im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis beigegeben und gelangt an die Schmierstellen, wo es mit verbrannt wird. Dieses System wird heute noch bei vielen kleinen Zweitaktmotoren wie Rasenmähern, Motorsägen oder Mofas verwendet. Eine weitere Möglichkeit ist die Frischölschmierung, auch als Getrenntschmierung bezeichnet. Hierbei wird das Schmiermittel separat dem Motor durch eine Pumpe zugeführt und anschließend ebenfalls mit verbrannt. Vorteile sind die exaktere und bedarfsabhängige Dosierung im Vergleich zur Gemischschmierung, wodurch die Schmierungseigenschaften immer konstant gehalten werden können sowie der Ölverbrauch reduziert und die Abgasqualität verbessert wird. Ein Bild eines typischen Zweitakt-Klappmotor findest du, wenn du auf diesen Button ![]() klickst.

klickst.

Der Wankel-Motor (Kreiskolben Viertaktmotor)

|

xx

xx

Vorteile

des Kreiskolbenmotors:

|

Wankelmotor (Wikipedia) Wankelmotor (Wikipedia) |

xx

xx

Nachteile

des Kreiskolbenmotors:

|

Vergaser, Einspritzung und Zündung

Carburettor or injection system, Ignition circuits

Bei Fremdzündung erfolgt die Verbrennungseinleitung durch einen elektrischen Funken (Ottomotor). Um Selbstzündung handelt es sich, wenn das Gemisch infolge Verdichtung die Zündtemperatur erreicht (Dieselmotor). Bei der Magnetzündung wird die für den Zündvorgang elektrische Energie für den Zündfunken aus einem vom Verbrennungsmotor angetriebenen elektrischen Generator gewonnen. Es bedarf keines zusätzlichen elektrischen Energiespeichers wie einer Batterie.

Merke: Der Motor kann daher trotz ausgeschalteter Zündung anspringen, wenn er noch heiß ist und das Kurzschlusskabel defekt ist.

Die Aufgabe des Kurzschlusskabels ist es, die Zündspannung der Magnetzündung von den Zündkerzen fernzuhalten. Erst beim Anlassen wird durch Drehen des Zündschlüssels und dem Ingangsetzen des Anlassers das Kurzschlusskabel vom Zündschalter unterbrochen.

Wenn die Gemischbildung außerhalb des Brennraums stattfindet, spricht man von äußerer Gemischbildung. Hierzu dient der Vergaser. Bei innerer Gemischbildung wird der Kraftstoff direkt in den Brennraum eingebracht. Dies ist beim Einspritzmotor der Fall.

Der Vergaser erzeugt durch Zerstäuben von Benzin in Luft ein verbrennungsfähiges Kraftstoff-Luft-Gemisch, das in den Brennraum des Motors geleitet wird. Der Vergaser besteht aus einem Lufttrichter, einem Drosselklappenventil, einer Hauptdüse und einer Leerlaufdüse. Der Lufttrichter sorgt dafür, dass die Luft gleichmäßig in den Vergaser strömt. Das Drosselklappenventil regelt die Menge der Luft, die in den Motor gelangt. Die Hauptdüse regelt die Menge des Kraftstoffs, der in den Luftstrom eingespritzt wird, während die Leerlaufdüse den Kraftstofffluss bei niedriger Drehzahl regelt. Typische Vergaser an einem Zweitakt-Klappmotor siehst du, wenn du auf diesen Button ![]() klickst.

klickst.

Manchmal wird der Vergaser bewusst etwas „fetter“ eingestellt, damit mehr Benzin in den Brennraum gefördert wird, der dort der sogenannten inneren Kühlung des Motors dient. Dabei kühlt der überschüssige Kraftstoff nicht direkt, sondern verringert nur die Verbrennungstemperatur, was nebenbei zu einem erhöhtem Schadstoffausstoß führt, und die Zündkerzen verrußen kann.

Beim Einspritzmotor wird der Kraftstoff direkt in den Zylinder eingespritzt, anstatt wie bei der Saugrohreinspritzung hinter der Drosselklappe im Ansaugrohr. Schau dir die Funktionsweise genauer an:

- Bei der Benzindirekteinspritzung wird der Kraftstoff mit einer Einspritzdüse unmittelbar in den Zylinder gespritzt.

- Durch die Einlassventile wird ausschließlich Luft angesaugt.

- Im Gegensatz zur äußeren Gemischbildung (Saugrohreinspritzung) erfolgt hier die innere Gemischbildung direkt im Brennraum.

- Der hohe Einspritzdruck von etwa 200 bar sorgt für eine effiziente Vermischung von Kraftstoff und Luft.

Die Benzindirekteinspritzung wurde erstmals 1916 in einem Junkers-Flugmotor eingesetzt.

Nachteilig für Flugzeugmotoren sind die zusätzlichen Komponenten der Benzindirekteinspritzung (wie Hochdruckpumpe und Einspritzdüsen). Diese können das Gewicht erhöhen und beanspruchen mehr Platz und sind wartungsintensiver als Vergaser.

Triebwerkskühlung (Verbrennungsmotore)

Air cooling systems

Die Luftkühlung ist eine Methode zur Kühlung von Flugzeugmotoren, die auf der Verwendung von Luft basiert, die über den Motor strömt und die Wärme abführt. Luftgekühlte Motoren haben spezielle Kühlrippen, die an den Zylindern und Zylinderköpfen angebracht sind. Diese Kühlrippen erhöhen die Oberfläche des Motors und helfen dabei, die Wärme effektiver abzuführen. Typische Kühlrippen bei einem Zweitakt-Klappmotor siehst du, wenn du auf diesen Button ![]() klickst. Die Luft wird durch den Motor geleitet und nimmt dabei die Wärme auf. Wenn die heiße Luft den Motor verlässt, gibt sie ihre Wärme an die Umgebung ab und kühlt sich ab. Der Luftstrom wird durch den Propeller erzeugt, der Luft durch den Motor bläst und sie dann nach hinten ausstößt.

klickst. Die Luft wird durch den Motor geleitet und nimmt dabei die Wärme auf. Wenn die heiße Luft den Motor verlässt, gibt sie ihre Wärme an die Umgebung ab und kühlt sich ab. Der Luftstrom wird durch den Propeller erzeugt, der Luft durch den Motor bläst und sie dann nach hinten ausstößt.

Eine Luftkühlung ist leichter als eine Flüssigkeitskühlung und kann nicht durch Kühlmittelverlust ausfallen, sie ist daher bei den meisten Flugmotoren üblich. Moderne Flugmotoren haben luftgekühlte Zylinder und flüssigkeitsgekühlte Zylinderköpfe.

In der Startphase läuft der Motor mit maximaler Leistung, hat aber aufgrund der geringen Fluggeschwindigkeit im Steigflug eine geringere Kühlung. Daher ist es wichtig, dass du immer mit Vollgas startest. Der Treibstoffüberschuss trägt hier etwas zur inneren Kühlung des Motors bei.

Kraftstoffanlage, Pumpen und Leitungen

Fuel system – Piston engine

Die Kraftstoffförderung erfolgt durch eine Kraftstoffpumpe, die den Kraftstoff aus dem Tank ansaugt und in den Motor fördert. Es gibt verschiedene Arten von Kraftstoffpumpen, darunter mechanische und elektrische Pumpen. Mechanische Pumpen werden von der Nocken- oder Verteilerwelle angetrieben, während elektrische Pumpen von einem Elektromotor angetrieben werden. Ältere TMG können Zusatzpumpen haben, die zum Start und zur Landung mit laufendem Triebwerk angeschaltet werden müssen.

Die Kraftstoffanlage in einem Flugzeug dient der Versorgung des verbrennungsmotorbetriebenen Flugzeugs mit Kraftstoff. Die meisten modernen Flugzeuge sind mit zwei oder mehr Kraftstofftanks in den Tragflächen ausgestattet. Die Tanks sind über ein Rohrsystem miteinander verbunden, sodass ein Volumenausgleich stattfinden kann.

Die im Tank enthaltene Kraftstoffmenge wird im Cockpit für jeden Tank durch die Tankanzeige dargestellt. Der aktuelle Kraftstoffverbrauch wird durch den Kraftstoff-Durchfluss-Messer im Cockpit angezeigt. Ein Tankwahlschalter im Cockpit erlaubt dem Piloten während des Fluges die Wahl zwischen den einzelnen Tanks.

Bedienung des Verbrennungsantriebs

|

Eine weitere Möglichkeit, den Motor in der Luft zu starten, ist die "Dekompression". Während des Fluges wird nach dem Abschalten des Triebwerks der Dekompressionsknopf betätigt. Dadurch wird ein Ventil geöffnet, das verhindert, dass die Zylinder unter Druck gesetzt werden. Der Propeller, der mit der Kurbelwelle verbunden ist, erfährt dann keinen Widerstand. „Turbo“ Antrieb, Start über „Windmilling“ |

|

Dies hat zur Folge, dass die Kurbelwelle durch das "Windmilling" schnell auf Drehzahl kommt. Bei einer bestimmten Geschwindigkeit wird der Dekompressionsknopf losgelassen und der Motor startet.

Das Abstellen des Motors erfolgt durch Ausschalten der Zündung. Die Zündkerzen zünden dann nicht mehr und das Gemisch wird nicht mehr gezündet. Wenn diese Methode nicht funktioniert, kann man immer noch den Hauptbrennstoffhahn schließen. Letztere Methode wird auch bei einem Motorbrand angewendet, daher der Begriff Brandhahn.

Motoren mit Turbolader

Ein Motor mit Turbolader hat bestimmte Bedienungsvorgaben, die unbedingt eingehalten werden müssen, da sonst die (Über)Lebensdauer des Motors stark eingeschränkt wird. Im schlimmsten Fall kannst du den Motor oder seine Zusatzausrüstungen zerstören. Daher sind die Vorgaben des Flughandbuchs streng zu berücksichtigen.

Bei Turbomotoren ist darauf zu achten, dass beim Startlauf der Ladedruck in den Betriebsgrenzen bleibt. Falls der Turboregler den Ladedruck nicht abregelt, dann muss sofort die Leistung reduziert werden.

Nach der Landung sollte dein Augenmerk speziell auf dem Nachlauf des Motors im Leerlauf liegen. Hierbei muss der Turbo kontrolliert runtergekühlt werden. Dieses kann mehrere Minuten dauern.

Der Elektroantrieb

Allgemeines

In Segelflugzeugen mit Hilfstriebwerk, aber auch in Reisemotorseglern und anderen Flugzeugen kommen Elektromotoren immer mehr zum Einsatz.

Elektrische Antriebe sind eine aufstrebende Technologie. Hier sind einige wichtige Informationen dazu:

Die AS 34 Me von Alexander Schleicher ist der erste eigenstartfähige Elektrosegler des Herstellers. Der 35 Kilowatt starke Emrax-Motor ermöglicht den Eigenstart und bietet zusätzliche 125 Kilometer Reichweite mit Motorkraft.

Links die ASG 32 El mit ausgeklapptem Triebwerk und rechts die AS 34 Me (Quelle: SCU)

Links die ASG 32 El mit ausgeklapptem Triebwerk und rechts die AS 34 Me (Quelle: SCU)

Natürlich gibt es auch noch etliche andere Hersteller, die bereits e-Antriebe in ihren Flugzeugen verbauen. In Europa gibt es drei Hauptsysteme für Elektroantriebe, die alle von der EASA zertifiziert sind und sicher verwendet werden können. Drückst du auf diesen Button ![]() erfährst du, wie ein elektrisches Klapptriebwerk mit Versorgungssystem in den Rumpf einer ASG 32 El eingebaut ist.

erfährst du, wie ein elektrisches Klapptriebwerk mit Versorgungssystem in den Rumpf einer ASG 32 El eingebaut ist.

Verschiedene Ausführungen

Elektroantriebe gibt es meist in zwei Ausführungen

- Als Hilfstriebwerk für schwerere Segelflugzeuge

- Als Eigenstartsystem für Einsitzige-Segelflugzeuge

ASG32 Elektrisches Klapptriebwerk (Quelle: Tannenberg)

ASG32 Elektrisches Klapptriebwerk (Quelle: Tannenberg)

FES-Antrieb einer LS8e neo (Foto: Tannenberg)

FES-Antrieb einer LS8e neo (Foto: Tannenberg)

Dies hat den Vorteil, dass der Schub wesentlich schneller zur Verfügung steht als bei einem Klapptriebwerk.

Aufbau des Elektromotors

Die dabei heutzutage gebräuchlichsten Motore sind bürstenlose Motore. Der bürstenlose Motor bietet den Vorteil geringerer Wartung, höherer Effizienz und längerer Standzeit im Vergleich zu Motoren mit Bürsten am Rotor.

Ein bürstenloser Motor, auch als Brushless-Motor oder BLDC-Motor (Brushless DC) bezeichnet, unterscheidet sich von einem herkömmlichen Elektromotor. Statt Kohlebürsten, die am Rotor befestigt sind, verwendet er elektrische Spulen, die am Rotor angebracht sind. Diese Spulen wechseln das Magnetfeld, wenn sie an Strom angeschlossen werden, und erzeugen so eine Drehbewegung beim Rotor.

Hier sind die wichtigsten Aspekte zur Funktionsweise eines bürstenlosen Gleichstrommotors:

Aufbau des bürstenlosen Gleichstrommotors:

- Der Rotor ist permanenterregt, während der Stator aus Spulen besteht.

- Die Spulen werden so angesteuert, dass ein drehendes Erregerfeld (magnetisches Drehfeld) entsteht.

- Das Drehmoment resultiert aus der Wechselwirkung zwischen den beiden Magnetfeldern: dem permanent erregten Rotor und dem Erregerfeld im Stator.

Kommutierung des bürstenlosen Gleichstrommotors

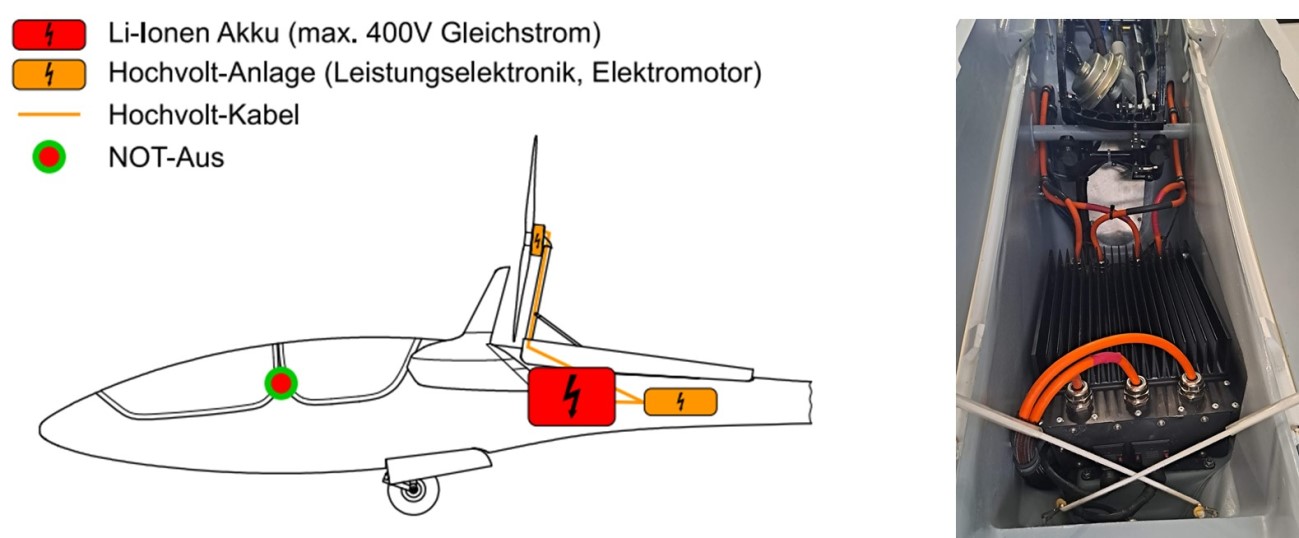

Aufbau und Komponenten des E-Motors (Quelle: DAeC, Lange Aviation)

Aufbau und Komponenten des E-Motors (Quelle: DAeC, Lange Aviation)

Die Kommutierung (Bestromung und Umkehrung der Stromrichtung) erfolgt über eine Regelelektronik.

- Drei Hall-Sensoren sind über den Umfang verteilt, um die Position des Rotors zu erkennen.

- Eine Schaltung mit drei Halbbrücken wird verwendet, um die Spulen ein- und auszuschalten.

|

So werden Drehfelder werden erzeugt, um die Wellen von Drehstrommotoren und selbstständig anlaufenden Wechselstrommotoren anzutreiben. Das Drehfeld zieht den koaxial auf der Welle des Motors befestigten Rotor magnetisch mit. Mehr dazu unter Bürstenloser Gleichstrommotor Funktion & Aufbau [mit Video] (studyflix.de) Drehstrommotor: Zeitliche Abfolge der einzelnen phasenversetzten Spannungen als Vektoren (Wikipedia: Mtodorov_69) |

|

xx

Energiespeicher, Batterie

Segelflugzeuge mit Elektroantrieb verwenden Akkus, um den elektrischen Motor zu betreiben. Meistens kommen LiFePO4-Akkus (Lithium-Eisen-Phosphat) zum Einsatz.

- Haben eine höhere Energiedichte im Vergleich zu Bleibatterien

- Sie sind leichter und haben eine längere Lebensdauer

Systemgestaltung einer Antares mit Batterien in den Tragflächen (Lange Aviation)

Systemgestaltung einer Antares mit Batterien in den Tragflächen (Lange Aviation)

Der elektrische Antrieb verfügt meist über zwei Batterien: eine Hochvolt-Batterie für den Motor sowie eine 12 V-Batterie für die Versorgung der Elektronik. Ohne die 12 V Versorgungsspannung kann das Hochvolt-System nicht in Betrieb genommen werden.

Ein Batteriemanagementsystem (BMS) ist bei LiFePO4-Akkus (Lithium-Eisen-Phosphat) von entscheidender Bedeutung.

Lithium in LiFePO4- Akkus hat im Vergleich zu Blei in Blei-Säure-Batterien reaktivere Eigenschaften.

- Das Elektrodenmaterial der Lithiumbatterie ist brennbar.

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden Separator, Hülle und andere Materialien der Lithium-Ionen-Akkus stärker und dicker gemacht.

- Trotzdem sind LiFePO4-Akkus leichter und kompakter als Blei-Säure-Batterien.

Unterschiede zwischen Einzelzellen:

- Lithiumbatterien haben Unterschiede im Innenwiderstand, in der Kapazität und in der Spannung zwischen den Einzelzellen.

- Ungleichmäßige Wärmeableitung oder übermäßiges Laden und Entladen können die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

- Das BMS gleicht diese Unterschiede aus und verhindert vorzeitige Beschädigungen.

Funktionen des BMS:

- Schätzung des SOC (Restleistung): Das BMS schätzt den Ladezustand genau ab und verhindert Überladung oder Überentladung.

- Dynamische Überwachung der Batterie: Spannung, Temperatur und Strom werden in Echtzeit erfasst.

- Das BMS sorgt für eine sichere Ladung und Entladung und verlängert die Batterielebensdauer.

- Der Ladestrom eines LiFePO4-Akkus variiert abhängig vom BMS (Batteriemanagementsystem) und seiner Kapazität.

- Es gibt keine allgemeingültige Aussage zum Ladestrom von Lithiumbatterien.

- Ein Blick ins Datenblatt des Herstellers ist unerlässlich, um den empfohlenen Ladestrom zu ermitteln.

Leistungselektronik

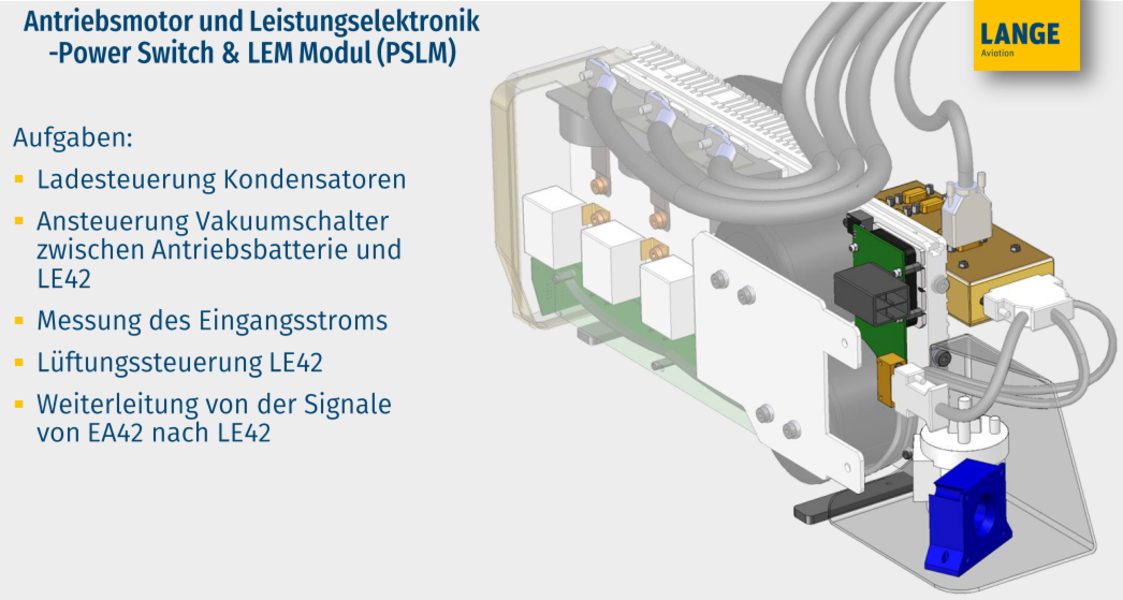

Wie du bisher gelernt hast, besteht der e-Antrieb aus:

- dem Elektromotor

- der Leistungselektronik

- dem Power Switch mit dem LEM Modul (PSLM)

Verantwortlich für den sicheren und störungsfreien Betrieb des Elektromotors ist die vorgeschaltete Leistungselektronik mit dem Power Switch und dem LEM Modul (PSLM).

Die vorgeschaltete Leistungselektronik übernimmt folgende Aufgaben:

- Ladesteuerung der Kondensatoren

- Ansteuerung des Vakuumschalters zwischen der Antriebsbatterie und Leistungselektronik zur Inbetriebnahme und auch zur Notabschaltung

- Messung des Eingangsstroms

- Ausgabe der Messungen

Bedienung des e-Antriebs

Am Beispiel Antares, aber auch bei Schleicher Flugzeugen, übernimmt der Bedienhebel z.B. außer der Leistungssteuerung noch weitere Funktionen, wie das

- Aus- und Einfahren des Antriebs

- Öffnen und Schließen der Motordeckel

- Geradestellen und Halten des Propellers

Einhebelbedienung im E-Flugzeug und Bildschirmanzeige Motorflug (Quelle: Lange Aviation)

Einhebelbedienung im E-Flugzeug und Bildschirmanzeige Motorflug (Quelle: Lange Aviation)

Der Bedienhebel kann vom Piloten „blind“ betätigt werden. Dabei wird er mittels einer Kulisse, die im Bedienboden über eine Blattfeder in Richtung Cockpit-Außenwand gedrückt wird, geführt. Beim Schieben des Bedienhebels von der Segelflugstellung (hinten) in die Motorflugstellung (vorne) passiert folgendes:

- ErstexStufe: Das Triebwerk liegt stromlos im Rumpf und ist aerodynamisch durch die Rumpfdeckel verschlossen.

- ZweitexStufe: Die Rumpfdeckel öffnen sich, das Triebwerk wird hydraulisch ausgefahren und rastet in der Endstellung ein, die Rumpfdeckel schließen sich.

- DrittexStufe: Das Triebwerk ist jetzt bestromt und abflugbereit, der Propeller dreht sich aber noch nicht.

- ViertexStufe: Wird der Bedienhebel jetzt weiter nach vorn geschoben, fängt der Propeller an zu drehen, die Endstellung ist die Vollgasstellung.

Im Motorflug wird die Leistungsabgabe des Triebwerkes nur über die Stromzufuhr geregelt, die mit Hilfe des linken grünen Balkens auf dem Display visualisiert wird. Der rechte grüne Balken (Bild oben rechts) zeigt die Einzelzelle mit der niedrigsten Spannung an.

Kennwerte und Betriebsgrenzen

Du hast bereits in vorangegangenen Kapiteln die Kennwerte (v-n-Diagramm) und die Betriebsgrenzen des Flugzeugs kennengelernt. Diese werden meist am Fahrtmesser farbig dargestellt.

Warn- und Fehlermeldungen e-Antrieb (Display / Sprachansage)

Warn- und Fehlermeldung sind Flugzeugabhängig und somit dem Flughandbuch zu entnehmen. Meistens werden sie Klarschrift angezeigt, ggf. zusätzlich mit Farbanzeigen oder -symbolen und bei manchen Flugzeugtypen erfolgt parallel eine Audioausgabe in Form einer Sprachansage.

Der Pilot kann so seinen Tätigkeitsschwerpunkt z.B. auf die Luftraumbeobachtung richten und weiß trotzdem zu jeder Zeit, in welchem Zustand sich das Antriebssystem befindet. Alternativ kann er sich natürlich auch die Zeit nehmen, die schöne Landschaft unter sich zu erkunden.

In manchen modernen Flugzeugen wird eine lange Checkliste vom Bordcomputer bereitgestellt. Du wirst dazu angehalten, dich jedem Punkt aktiv zu widmen, erst nach Bestätigung des Punktes durch Drücken des „Mode“-Tasters, erscheint der nächste Punkt. Zu bemerken ist, dass die Software dabei den Zustand von sieben der achtzehn Punkte, durch Verwendung von Sensoren und Endschaltern, selbstständig erkennt.

Ein Elektroflugzeug muss über einen "NOT-AUS-Schalter" verfügen. Es ist meistens nur ein Knopf, der gut sichtbar angebracht ist. Durch Drücken wird er betätigt, durch Drehen kann er wieder deaktiviert werden. Ist der Batterie NOT-AUS betätigt, trennen alle Haupt-Relais. Die Hochvolt-Batterie ist nach außen hin stromlos und eine entsprechende Meldung im Triebwerkinstrument erscheint.

In der Hochvolt-Batterie sitzt ein Temperaturfühler, der bei einer Temperatur von etwa 140°C eine rot blinkende Leuchtdiode im Instrumentenbrett ansteuert. Die Brandwarnanlage wird dauerhaft von der 12V-Triebwerksbatterie gespeist und ist somit auch im Segelflug aktiv. Bei Hinweisen auf einen Brand der Batterie oder im Motorraum bzw. am Motor gilt das Notverfahren gemäß Flughandbuch.

Lithium-Ionen-Batterien produzieren im Falle eines Brandes neben giftigen Gasen auch Sauerstoff, wodurch das Löschen erheblich erschwert wird! Der Versuch das Feuer zu ersticken wird wenig Erfolg in Bezug auf die Batterie haben, kann aber helfen, dass das Feuer nicht auf die angrenzende Struktur übergreift. Trotz des massiven Batteriegehäuses ist mit Verpuffungen zu rechnen. Deine eigene Sicherheit hat immer Vorrang! Im Zweifel kontrolliert abbrennen lassen.

8.10.3 Propeller

Propeller

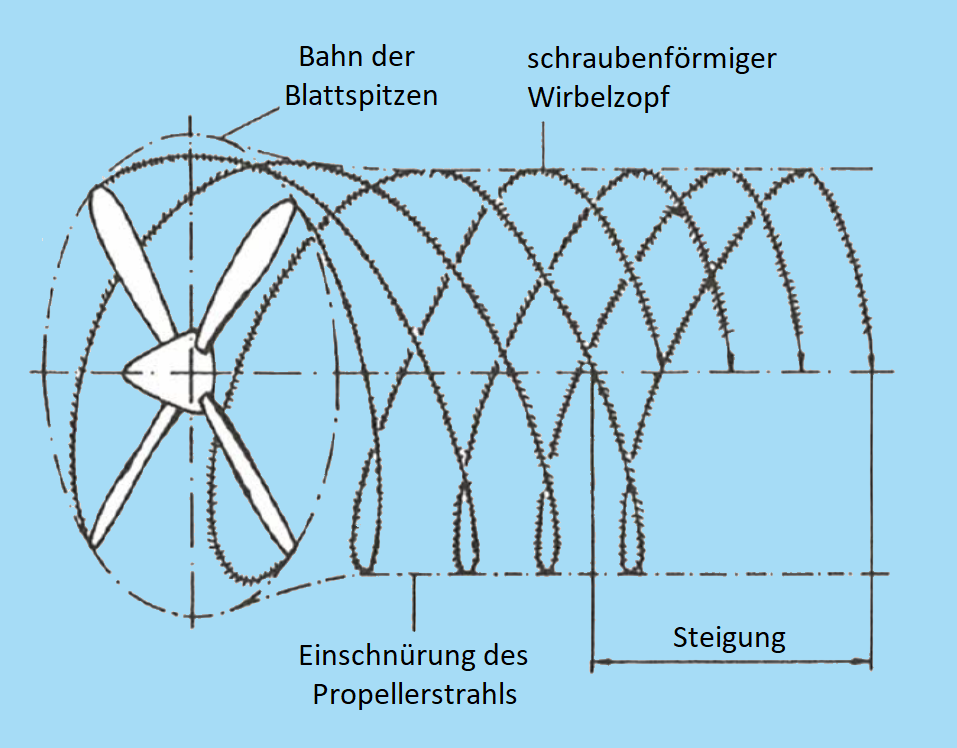

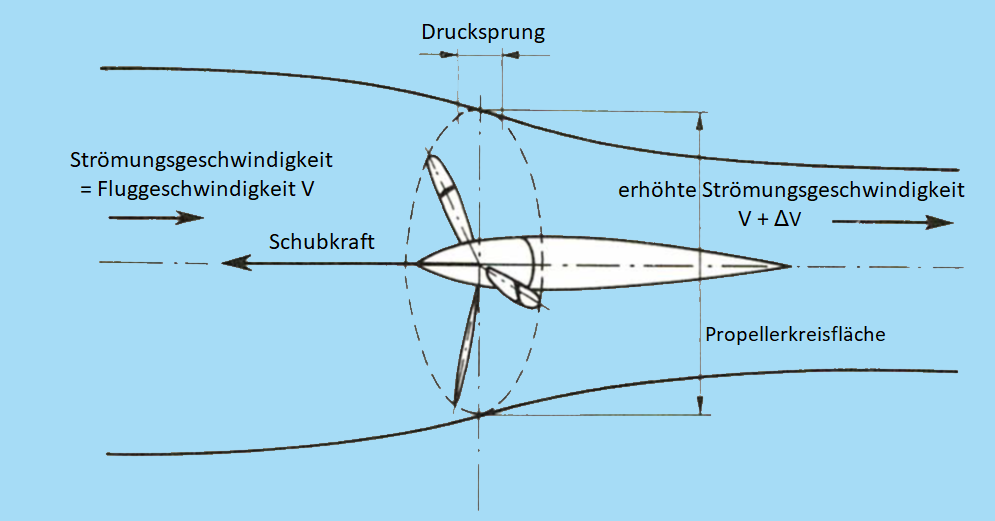

Der Propeller dient dazu, die Triebwerksleistung in Vortriebsleistung umzusetzen.

Grundlagen

Die eigentliche Wirkungsweise des Propellers basiert auf dem Rückstoßprinzip: Die Propellerblätter beschleunigen die durch die Propellerkreisfläche strömende Luft, wodurch die eigentliche Wirkungsweise des Propellers entsteht. Sie beruht auf dem Rückstoßprinzip. Da die Drehachse des Propellers horizontal verläuft, erzeugt er eine aerodynamische Kraft nach vorne.

Aufbau des Propellers

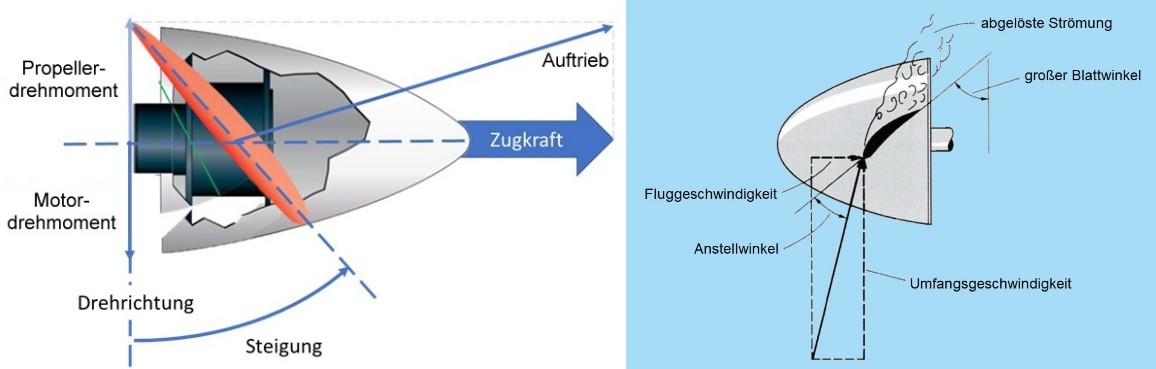

Der Propeller besteht aus zwei oder mehr Blättern und einer zentralen Nabe, an der die Blätter befestigt sind. Die Blätter eines Propellers können, wie die des Hubschrauberrotors, als rotierende Flügel betrachtet werden. Da die Drehachse des Propellers horizontal verläuft, ist die erzeugte aerodynamische Kraft nach vorne gerichtet, um Schub zu erzeugen, und nicht nach oben, um Auftrieb zu erzeugen. Die Schubkraft hängt also vom Druckunterschied zwischen den nach vorne und den nach hinten gerichteten Oberflächen der Blätter ab.

Der Motor liefert die Leistung, die nötig ist, um die Propellerblätter mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft zu bewegen. Die Blätter erzeugen die Kräfte, die den Schub liefern. Der Propeller wandelt also das Drehmoment des Motors in die Schubkraft um. Ein Propeller wird entweder direkt über die Kurbelwelle des Motors angetrieben, es kann aber auch ein Getriebe zwischen geschaltet sein (Rotax) oder der Antrieb erfolgt mittels Zahnriemen. Einen typischen Riemenantrieb eines Klapptriebwerkpropellers siehst du, wenn du auf diesen Button ![]() klickst.

klickst.

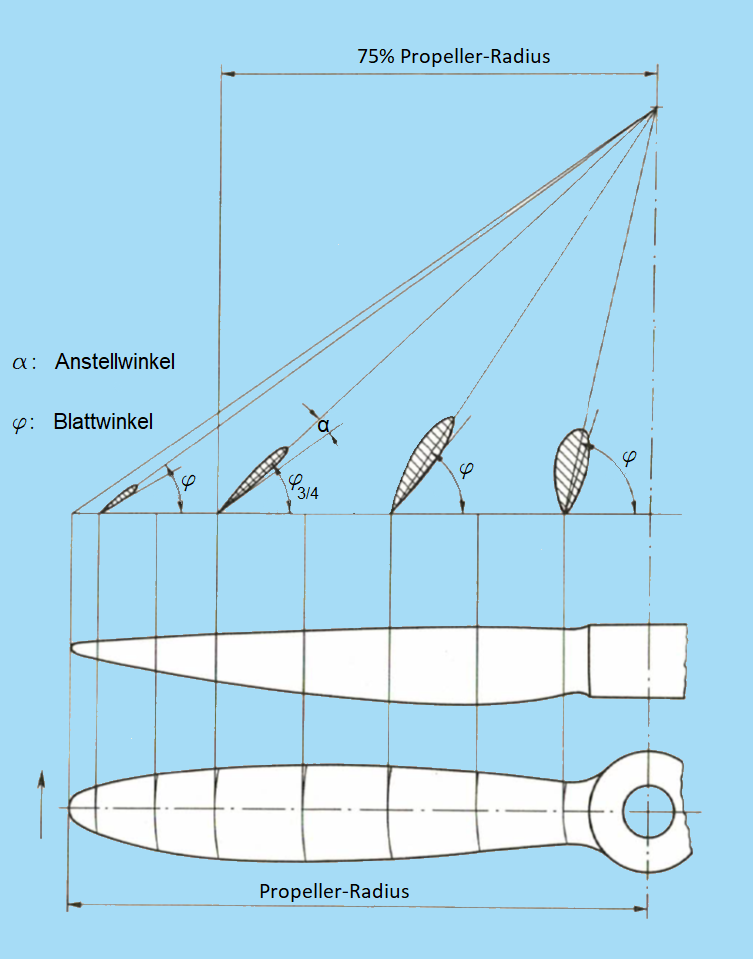

Aerodynamische Größen

Aus der Zeichnung oben geht hervor, wie sich der Blattwinkel über der Blattlänge ändern muss, um einen konstanten Anstellwinkel zu erhalten, du kannst die Propellerblattschränkung gut erkennen.

Außerdem siehst du, dass im Außenbereich ein dünnes, zur Nabe hin aber ein immer dicker werdendes Profil verwendet wird. Das liegt daran, dass in Richtung Nabe immer größer werdende Flieh- und Biegekräfte auftreten, die mit dem Querschnitt eines dünnen Profils nicht mehr beherrscht werden könnten. Hier muss die Aerodynamik hinter der Strukturmechanik zurücktreten, da die enormen Fliehkräfte in die Nabe übertragen werden müssen, die dadurch am höchsten beansprucht wird.

Blattzahl

Eine zunehmende Blattzahl bringt qualitativ folgende Änderungen mit sich:

- sinkender Wirkungsgrad

- größere, bei einem gegebenen Durchmesser, übertragbare Leistung

- geringerer erforderlicher Durchmesser und damit geringere Blattspitzengeschwindigkeit

- steigende Herstellungskosten

Insbesondere wenn die einzelnen Flügel über den Propellerkreis unterschiedlich angeströmt werden, wirkt sich eine höhere Blattzahl günstig auf das Vibrationsverhalten aus.

|

Bei Kolbenmotor-getriebenen Flugzeugen sind zweiflügelige Propeller am häufigsten. Die Turboprop- und Propfan-Antriebe größerer Flugzeuge wiederum haben 3 bis 7 oder noch mehr Blätter.

|

|

xx

Propellerarten

Welche Steigung für einen Festpropellers gewählt wird, hängt davon ab, ob mehr Wert auf eine gute Steigleistung oder eine hohe Reisegeschwindigkeit gelegt wird.

Ein Steigpropeller besitzt eine kleine Steigung. Im Steigflug erreicht der Motor bei Vollgas seine maximale Drehzahl und somit seine höchste Leistung. Im Reiseflug dagegen muss die Motorleistung durch Zurücknehmen des Gashebels gedrosselt werden, damit die zulässige Höchstdrehzahl nicht überschritten wird.

Druck- und Zugpropeller

Der Hauptunterschied zwischen Druck- und Zugpropellern liegt in ihrer Positionierung und Ausrichtung.

Ein Zugpropeller ist vor dem Fahrzeug (wie einem Flugzeug oder Schiff) montiert und zieht das Fahrzeug vorwärts, indem er Luft oder Wasser ansaugt und nach hinten ausstößt. Der Vorteil eines vorn angebauten Antriebs besteht darin, dass die Ruder auch im Stand (also beim Start) angeströmt werden und somit schon Ruderdruck haben.

Ein Druckpropeller hingegen ist am hinteren Ende des Fahrzeugs montiert und drückt das Fahrzeug vorwärts, indem er Luft oder Wasser von vorne ansaugt und nach hinten ausstößt. Der Druckpropeller vor der Tragfläche versetzt den Luftstrom in eine Spiralbewegung und stört so die ideale aerodynamische Umströmung der Tragflächen, während der Druckpropeller zumindest theoretisch die Umströmung der Tragflächen nicht negativ beeinflussen kann.

|

Es ist wichtig zu beachten, dass sowohl Druck- als auch Zugpropeller ihre eigenen Vor- und Nachteile haben und die Wahl zwischen den beiden oft von spezifischen Anforderungen und Umständen abhängt. |

Speed Canard mit Druckpropeller (Wikimedia, Ad Meskens)

Ein weiteres Problem bei Druckpropellern ist die erschwerte Kühlung des Motors.

Verstellpropeller

Ein Verstellpropeller ermöglicht die Variation des Einstellwinkels der Propellerblätter, um sie an verschiedene Betriebssituationen anzupassen. Sie werden häufig mit einer automatischen Blattsteigungsverstellung ausgerüstet, die es gestattet, ihre Drehzahl auch bei veränderter Wellenleistung konstant zu halten.

Bei Reisemotorseglern haben sich aufgrund der beschriebenen Problematik im Flug verstellbare Propeller durchgesetzt. Weit verbreitet sind Drei-Stellungs-Propeller.

Bei ihnen kannst du umschalten zwischen einer Startstellung und einer Reisestellung. Für den Steigflug kommen beide Stellungen infrage, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit du den Steigflug durchführen möchtest. Die dritte Stellung ist die Segelstellung. Der zugehörige Blattwinkel entspricht im Idealfall dem Nullauftriebswinkel bei Anströmung durch die Fluggeschwindigkeit. Wenn der Propeller im Segelflug stillsteht, ist die Umfangsgeschwindigkeit schließlich Null.

Vorteile

Mehr Schubkraft beim Start und Steigflug, geringere Belastung der Maschine, daraus resultierend deutlich weniger Treibstoffverbrauch. Auch die Möglichkeit der Segelstellung bei defekter Maschine und des Rückwärtsschubes (zum Abbremsen bei der Landung und Rangieren am Flugfeld) machen modernen Flugbetrieb mit Propellermaschinen erst möglich.

Nachteile

Constant-Speed Propeller

Noch effizienter als der Drei-Stellungs-Propeller ist der Constant-Speed-Propeller. Bei ihm wird der Blattwinkel automatisch durch einen Regelmechanismus stufenlos so verstellt, dass bei jeder Motorleistung eine vorgewählte Drehzahl eingehalten wird. So gelingt es, dass Propeller und Motor bei jedem Flugzustand optimal aufeinander abgestimmt sind, die oben beschriebenen Probleme des Festpropellers also nicht in Erscheinung treten.

Constant-Speed-Propeller werden bei Reisemotorseglern meistens elektrisch verstellt. Eine hydraulische Verstellung, wie bei Motorflugzeugen üblich, kommt eher selten zum Einsatz.

Propellerbedienung

zugehörige Bedienhebel, Funktionsstörungen, Anzeige- und Warneinrichtungen

Die Bedienung eines Verstellpropellers ist für viele Piloten rätselhaft, die auf Flugzeugen mit festem Propeller groß geworden sind. Doch wenn du einmal die Grundlagen verstanden hast, freust du dich schnell über den erheblichen Effizienzzuwachs.

Bei Rotax-Motoren gibt es zwar oft einen Verstellpropeller (der dort manchmal auch elektrisch funktioniert), aber keinen Gemischhebel. Je nach Außendruck wird die Benzinzufuhr automatisch geregelt – mehr oder weniger optimal. Dafür gibt es entsprechende Vergaser, die das Gemisch automatisch aufbereiten. Bei anderen Motoren gibt es dafür einen Hebel und entsprechende Cockpit Anzeigen, die anzeigen, wie das Gemisch einzustellen ist.

8.10.4 Lärmvermeidung

Noise Reduction

Gemäß LuftVO hat sich jeder Teilnehmer am Luftverkehr so zu verhalten, dass ... kein anderer ... mehr als nach den Umständen unvermeidbar ... belästigt wird. Der Lärm, der bei dem Betrieb eines Luftfahrzeugs verursacht wird, darf nicht stärker sein, als es die ordnungsgemäße Führung oder Bedienung unvermeidbar erfordert.

Die Ursachen für den Fluglärm an motorisierten Luftfahrzeugen sind Propellerlärm, Auspufflärm und der Motorenlärm selbst (operativer Lärm).

Es ist sinnvoll, nach dem Abheben mit der Geschwindigkeit des besten Steigens zu fliegen (Vy.=.blauer Strich auf dem Fahrtmesser), um möglichst schnell Höhe zu gewinnen, und dabei einen möglichst großen seitlichen Abstand von Wohngebieten einzuhalten.

Anker: Allgemeines = Mot8101; Antriebsarten = Mot8102; Propeller = Mot8103; Lärm = Mot8104; Verbrenner = Motbrenn0; Turbine = Motbrenn1: Hubkolben = Motbrenn2; Vergaser = Motbrenn3; Kühlung = Motbrenn4; Kraftstoff = Motbrenn5; Bedienung = Motbrenn6; Elektro = Motele0; Allgem = Motele1; Ausführung = Motele2; Aufbau = Motele3; Kommutierung = Motele4; Energie = Motele5; Leistung = Motele6; Bedien-e = Motele7; Kennwerte = Motele8; Warnmeld = Motele9; Grundlagen = Motpro1; Proparten = Motpro2; Betriebszust = Motpro3; Propbedien = Motpro4

xxxxxxx