Alle Bilder, Zeichnungen und Auszüge kannst du durch Anklicken vergrößern, mit demxçxim Browser kommst du wieder zurück.

| - Mü 28 - Akaflieg München |

|

| |

- DFS Habicht |

| |

- Letov LF 107 Luňák |

| |

- Fournier RF 4D |

| - Grob Twin Acro II und Twin Acro III |

|

| - Verwendete Quellen und Literatur für dieses Kapitel |

♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦

Mü 28 |

|

xx

Historie

Die Mü 28 ist eine Konstruktion der Akaflieg München. Die Entwicklung begann 1979. Es war zu dieser Zeit absehbar, dass die damals verfügbaren Kunstflugsegler in Holzbauweise wie Lo.100 und Kobuz - Konstruktionen aus den 50er Jahren oder früher - über kurz oder lang durch modernere Entwürfe ersetzt werden müssen. Als der erste Vertreter einer "neuen" Generation von Segelkunstflugzeugen konnte bei der Entwicklung der Mü 28 nur sehr beschränkt auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden (z.B. Lastannahmen, Bemessungsgrenzen). Die resultierende gestalterische Freiheit führte aber nicht nur zu bisher unübertroffenen Leistungsdaten bei Höchstgeschwindigkeit und Belastungsgrenzen, die für den Piloten im Flug ein beruhigendes Sicherheitspolster bieten, sondern auch zu einigen pfiffigen Detaillösungen, die der Mü 28 einen besonderen Reiz verleihen - das Paradestück ist hier die Wölbklappenautomatik, die in Verbindung mit dem symmetrischen Profil der Mü 28 im Rückenflug (bzw. bei allen Flugzuständen mit negativen Lastvielfachen) nahezu die gleichen Flugeigenschaften und Flugleistungen wie im Normalflug verleiht. Die Mü 28 hat angeblich einen kaum messbaren und vernachlässigbaren positiven Einstellwinkel, daher soll sie im langsamen Rückenflug ganz kurz vor dem Strömungsabriss etwas eiern.

xx xx |

In der Praxis hat die geltende VNE = 380 km/h aber keine Bedeutung. Man muss ohnehin weit mehr als 700 m Höhe "verheizen", bevor diese Speed anliegt.

Technische Daten, Betriebsgrenzen und spezielle Konfigurationen

|

Spannweite

|

12,00 m

|

maximale Flugmasse

|

425 kg

|

|

Flügelfläche

|

13,2 m²

|

beste Gleitzahl

|

27 bei 103 km/h

|

|

Länge

|

6,75 m

|

geringstes Sinken

|

1,0 m/s

|

|

Geschwindigkeiten

|

zulässige Lastvielfache

|

||

|

VS0

|

65 km/h

|

n1 (max. pos. g bei VA)

|

+ 10 g

|

|

VS0 Luftbremsen

|

nicht bek.

|

n2 (max. pos. g bei VNE)

|

+ 5,9 g

|

|

VS*1,1

|

ca. 72 km/h*1

|

n3 (max. neg. g bei VNE)

|

- 5,9 g

|

|

VS0-Rückenflug

|

65 km/h

|

n4 (max. neg. g bei VA)

|

- 10 g

|

|

Vrolling-g / Vflick pos.

|

ca. 173 km/h

|

n1 red. (max. pos. g bei Vrolling-g / Vflick)

|

+ 6,66 g

|

|

Vrolling-g / Vflick neg.

|

ca. 173 km/h

|

n2 red. (max. pos. g bei VNE ⅓ reduziert)

|

+ 3,93 g

|

|

VA / VFE

|

207 km/h*2

|

n3 red. (max. neg. g bei VNE ⅓ reduziert)

|

- 3,93 g

|

| VRA |

295 km/h

207 (km/)*3

|

n4 red. (max. neg. g bei Vrolling-g / Vflick) | - 6,66 g |

|

VNE

|

380 km/h

|

n Luftbremsen max. - 3,5.g und + 3,5.g

|

|

*1 der grüne Bogen beginnt bei 75 km/h und endet bei 295 km/h

überlastet werden könnte.

darf bei den Flügelklappenstellungen +/- 20° nicht überschritten werden.

dieser Geschwindigkeit müssen bei starker Turbulenz die Wölbklappen auf 0° verriegelt sein.

Die Zuladung ist abhängig vom jeweiligen Wägebericht, die daraus resultierende Höchstzuladung darf nicht überschritten werden.

V-n-Diagramm

Das untenstehende V-n-Diagramm wurde dem Flughandbuch der Mü 28 entnommen und da der Flieger ja ein symmetrisches Flügelprofil (FX 71-L-150/20) und eine Wölbklappenautomatik hat, einfach an der 0-g-Linie gespiegelt und vor die Last-Zahlen ein Minus (-) gesetzt.

Verbindest du die kleinen Kreuze auf den Ca-Kurven und der VNE-Linie bekommst du die nach neuen Bauvorschriften vorgeschriebene reduzierte Last bei gleichzeitigen, vollen Ruderausschlägen aller Ruder und du kannst unten auf der Geschwindigkeitslinie die maximale noch sichere Vrolling-g bzw. Vflick ablesen.

Zulässige Kunstflugfiguren

Es sind alle Figuren zugelassen ... aber eine Mü 28 ist auch nicht unkaputtbar ...

Flugeigenschaften, Besonderheiten und Einweisungserfahrungen

Die Kunstflugeigenschaften und der Charakter der Mü 28 sind maßgeblich geprägt von der symmetrischen Auslegung mit der Wölbklappenautomatik und dem sehr großen fliegbaren Geschwindigkeitsbereich. Auch die im Vergleich doch recht hohen Massen spielen natürlich eine Rolle. Mit der symmetrischen Auslegung fliegt die Mü 28 alle negativen Figuren annähernd genauso wie mit positiver Belastung. Die Mindestgeschwindigkeit ist annähernd gleich, die Lastvielfachen auch. Es ist also nur der Pilotenfaktor, der einen Unterschied zwischen Rücken- und Normalflug macht.

Bevor du mit der Mü 28 fliegst, musst du dich also ein wenig mit der Bedienung der Wölbklappen und der Automatik beschäftigen. Dank des „Glasflügels-Cockpits“ sind alle Hebel und Bediengriffe an der gefühlt richtigen Stelle. Für den einen oder anderen ist die Parallelogrammsteuerung am Anfang neu. Die Neutralstellung des Höhenruders kann man nicht so einfach am Winkel des Knüppels ablesen, daher empfiehlt es sich, die Trimmung vor dem Kunstflug richtig einzustellen. Mit ein bisschen Eingewöhnung ist das aber schnell vergessen.

Für den Kunstflug-Anfänger oder Wiedereinsteiger ist das Flugzeug beinahe ideal mit gutmütigen Eigenschaften im Langsamflug und einer recht harmonischen Abstimmung. Dank dieser und der hohen Betriebsgrenzen musst du dir sich hier viel weniger Gedanken machen als bei anderen Flugzeugen. Es fliegt sich deutlich entspannter. Außer bei Start und Landung überlässt du die Wölbklappen der Automatik.

Willst du etwas mehr aus dem Flugzeug herausholen, wirst du die Stärken und Schwächen des Flugzeugs natürlich deutlicher merken.

Alle einfachen Figuren mit anliegender Strömung, also Loops, Bögen, Linien in allen Lagen, Rollen sowie alle Kombinationen daraus, fallen der Mü 28 ziemlich leicht. Dies gilt für Normalflug und Rückenflug gleichermaßen.

Die Rollrate ist auf dem Niveau eines Fox oder einer SZD. Bei der Flugerprobung wurden 4,2 Sek./360° bei VFE festgestellt. Seit der Neulackierung und mit verbesserter Spaltabdeckung dürfte sie inzwischen so um 3,5 Sekunden liegen. Du spürst dabei jedoch die hohe Masse der Flächen, die Rollbewegung und das Stoppen fühlen sich nicht ganz so unmittelbar an wie bei anderen Flugzeugen. Insbesondere bei Rollen in Zeiten ist das deutlich. Hast du dich auf dem Flugzeug einmal eingeflogen, ist das aber kein Thema mehr.

Diese Masse spürst du auch beim Trudeln. Die Mü 28 dreht aus diesem Grund einfach ein klein bisschen nach. Auch das ist gut in den Griff zu bekommen. Zum Einleiten empfiehlt es sich, die Fahrt wirklich so weit wie möglich abzubauen. Beim Ausleiten gibt es keine Besonderheiten, nur dass sie je nach Schwerpunktlage etwas nachdreht. Bei maximaler Zuladung ist es ca. 1/8 Umdrehung.

Die Turns gelingen am besten, wenn du ein wenig vorspannst. Mit dem großen Seitenruder ist das Einleiten der Fächerung kein Problem. Im Gegensatz zu normalen Flugzeugen braucht die Mü 28 in der Fächerung kein Quer- oder Höhenruder, außer für Korrekturen.

Was für dich neu sein wird, ist, dass du in der Mü 28 nicht nur Turns, sondern auch Männchen oder Weibchen vorspannen kannst. Für Männchen drückst du die Wölbklappen in der Senkrechten mit ca. 2 kg Richtung negativ und hältst mit zunehmend gedrücktem Höhensteuer das Flugzeug exakt senkrecht. Sobald der Faden umschlägt ziehst du das Höhenruder voll durch, dann fällt die Mü 28 zuverlässig nach vorne. Für ein Weibchen verfährst du genau umgekehrt.

Gerissene und gestoßene Figuren sind der große Schwachpunkt der Mü 28. Das Profil mit den sehr harmlosen Eigenschaften verbunden mit den hohen Massen in den Flächen sorgen dafür, dass sie nur in einem sehr engen Bereich halbwegs gut aushängt.

Es erfordert einfach Übung, hier das richtige Maß von Fahrt und Rudereingaben zu finden. Auch die Zuladung spielt hier eine Rolle. Auch beim Ausleiten merkt man natürlich die Masse, es dauert immer einen Moment bis die Rotation stoppt. Je nach Zuladung und Lage ist sie manchmal schwer zu stoppen. Auch hier hilft nur Übung, um das Flugzeug einschätzen zu können. Grundsätzlich wird daher nicht empfohlen, gerissene und vor allem gestoßene Figuren unter 500 m zu fliegen.

| Durch die Wölbklappenautomatik hast du unterschiedliche, zulässige Höchstgeschwindig-keiten bei „Rough Air“. Willst du sie also unbedingt einmal jagen, dann nur wenn es ruhig ist und mit auf 0° festgestellten Wölbklappen. |  |

Für den Kunstflug ist das aber ohnehin kaum ein Thema, da es einfach nur viel Energie vernichtet.

Eine der Stärken der Mü 28 ist auch gar nicht die hohe Geschwindigkeit, sondern dass du mit ein wenig Übung alles auch sehr langsam fliegen kannst. Das wird dann auch mit einem geringen Höhenverbrauch belohnt.

♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦ — ♦

DFS Habicht E Kunst-Segelflugzeug 108 - 53 E Kunst-Segelflugzeug 108 - 53 E |

|

|

Historie

Der 1935/36 von Hans Jacobs bei der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug (DFS) in Darmstadt entwickelte Habicht war das erste speziell für den Kunstflug konzipierte Segelflugzeug. Der Auftrag war, ein Flugzeug zu bauen, mit dem bei den Olympischen Spielen 1936 Kunstflugvorführungen gezeigt werden konnten. Damals war beabsichtigt, den Segelflug ab den Spielen von 1940 als olympische Disziplin zu etablieren.

|

Die „Ministörklappen“ auf der Tragflächen-oberseite werden heute als Landehilfen benutzt. Sie dienten jedoch ursprünglich zur Begrenzung der Endsturzgeschwindigkeit auf 450 km/h. Im wahrsten Sinne sind sie eigentlich echte „Sturzflugbremsen“. |

Die Vorführungen mit dem Habicht über dem Olympiastadion in Berlin erregten weltweites Aufsehen und bewiesen spektakulär die Möglichkeiten des Segelkunstflugs.

Im Krieg wurde der Habicht in großen Stückzahlen produziert (manche Quellen sprechen sogar von mehreren Hundert Exemplaren) und im Rahmen des Projekts Raketenjäger Me.163 eingesetzt.

| Alle für die Me.163 vorgesehenen Piloten hatten eine Segelflugausbildung erhalten und benutzten den Habicht als Übungsflugzeug. Um sie mit den Gleitflugeigenschaften und der problematischen Landetechnik der Me.163 vertraut zu machen, flogen sie den "Stummel-Habicht", zuerst mit 8.m und dann mit 6.m Spannweite. Erst danach kamen Gleitflüge auf der Me.163, noch ohne Raketenantrieb. |

Ein flugfähiger, manntragender Stummelhabicht DFS 108-53 F mit 8 m Spannweite (Bild oben) wurde inzwischen nachgebaut und befindet sich derzeit mit österreichischer Zulassung in der Flugerprobung. Er wird von Klaus Blankenagel vom LSC Menden betreut.

Der Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe ging Anfang der 1980er daran, einen Habicht originalgetreu neu zu bauen. Der OSC benötigte 5 Jahre - von 1982 bis 1987 - um dieses einzigartige Flugzeug unter der Leitung von Josef "Seppel" Kurz zu erstellen. Die Suche nach den Bauunterlagen im Original gestaltete sich als kriminalistisches Puzzle. Die Komplettierung der Zeichnungen und Berechnungsunterlagen zog sich durch die gesamte Bauzeit.

Der zweite Nachbau entstand in dreijähriger Arbeit durch Großvater, Sohn und Enkel Zahn. Walter und Clemens Zahn waren seit vielen Jahren mit ihren Großmodellen in der Modellflugszene wohlbekannt.

Als Enkel Christoph 1998 mit der Segelfliegerei begann, keimte der Entschluss, für ihn ein "richtiges" Segelflugzeug zu bauen. Die Wahl fiel auf den Habicht, der auf der Grundlage der vom OSCW erstellten Bauunterlagen vom LBA für den Amateurbau zugelassen ist. Die Zeichnungssätze stellte das Segelflugmuseum zur Verfügung.

Dem D-1901 der Familie Zahn sieht man die liebevolle Bauausführung von allen Seiten an. Rund 5000 Arbeitsstunden hatten die Zahns bis zum Erstflug im April 2001 investiert. Das Seitenruder ziert übrigens ein Portrait des Konstrukteurs Hans Jacobs.

Technische Daten, Betriebsgrenzen und spezielle Konfigurationen

|

Spannweite

|

13,60 m

|

maximale Flugmasse

|

350 kg

|

|

Flügelfläche

|

15,82 m²

|

beste Gleitzahl

|

21 bei 75 km/h

|

|

Länge

|

6,35 m

|

geringstes Sinken

|

0,8 m/s

|

Die hier aufgeführten Angaben sind aus

- dem damaligen Kennblatt von Hans Jakobs über den Habicht aus dem Flugzeugtypenbuch, gekürzte Ausgabe B in der 4. Auflage von 1941 und

- aus dem Betriebshandbuch - Handbuch Kunst-Segelflugzeug Habicht.108.-.53.E vom November 1942.

Die Geschwindigkeiten VS und VS-Rückenflug sind beladungs- und schwerpunktabhängige Zirka-Werte, die Vrolling-g, bzw. Vflick wurde rechnerisch ermittelt. Sie sind als dringende Empfehlungen anzusehen.

Die positiven g-Lasten wurden in den vom LBA anerkannten Seiten des Betriebshandbuchs vom 16. Februar 1988 auf +.4,5.g bei 170xkm/h und +.4.g bei 250xkm/h festgelegt. Aus der Erprobung einzelner Kunstflugfiguren ist zu ersehen, dass der negative Aufschwung aus Rückenlage in Normalfluglage mit -.2,5.g geflogen wurde. Daher gehen wir einfachheitshalber von diesen festgelegten und erflogenen Werten aus. Evtl. wurde in den Berechnungen der Nachbauten die Verwendung des leichteren Birkensperrholzes berücksichtigt.

|

Geschwindigkeiten |

zulässige Lastvielfache |

||

|

VS

|

ca. 50-55 km/h

|

n1 (bei 170 km/h)

|

+ 4,5 g

|

|

VS Luftbremsen

|

ca. 58 km/h

|

n2 (bei 250 km/h = VNE)

|

+ 4 g

|

|

VS*1,1

|

ca. 60 km/h

|

n3 (max. neg. g bei VNE)

|

- 2,5 g

|

|

VS-Rückenflug

|

ca. 76 km/h

|

n4 (max. neg. g bei 170 km/h)

|

- 2,5 g

|

|

gerechnete Vflick pos.

|

106,1 km/h

|

gerechnete Vflick neg.

|

106,1 km/h

|

|

VB/VRA

|

150 km/h

|

VA gab es damals noch nicht

|

. / .

|

|

VT (F-Schlepp)

|

150 km/h

|

VNE

|

250 km/h

|

Zuladung

Der damalige Habicht wurde unter anderem aus Buchensperrholz gefertigt. Bei den heutigen Nachbauten fand das etwas leichtere Birkensperrholz Verwendung. Daher können das Leergewicht und somit auch die Zuladung stark variieren. Es gilt der jeweilige Wägebericht, die daraus resultierende Zuladung ist zu beachten (der Habicht D-6868 hat z.B. eine Zuladung von 117 kg).

Werte von damals (1941/1942):

V-n-Diagramm

Beim untenstehenden V-n-Diagramm des DFS Habicht gibt es einige Besonderheiten, die wir hier kurz darstellen möchten.

In den frühen Zeiten der Zulassung des Habichts galt die Bauvorschrift BVS aus dem Jahr 1936. Damals gab es weder "offizielle" V-n-Diagramme, noch Manövergeschwindigkeiten oder gar reduzierte Abfanglast bei gleichzeitigen vollen Steuerausschlägen. Legt man die heutigen Formeln zugrunde, können einige Werte aus dem Gewicht, dem Profilauftrieb und der Geschwindigkeit errechnet werden, die für uns heute bezüglich der Flugsicherheit erforderlich sind. Das haben wir gemacht und ein V-n-Diagramm konstruiert, das auch du verstehen sollst. Wir haben Werte aus dem "alten Betriebshandbuch", LBA-korrigierte Werte und von uns nachgerechnete Werte für dieses Diagramm genommen.

Sicherheitshalber haben wir eine Geschwindigkeit errechnet, die mindestens notwendig ist, um die maximal zulässige Lastvielfache bei maximalem Abfluggewicht zu erreichen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es die Geschwindigkeit ist, bei der gerade noch alle Ruder gleichzeitig und abrupt auf vollen Anschlag gebracht werden dürfen. Sie ist vergleichbar mit der Vflick und beträgt 106,1xkm/h. Deswegen haben wir sie auch so genannt. Als Reserve ist die damals geforderte Bruchlast (j.=.2) und die in der Erprobung geflogene Sturzgeschwindigkeit anzusehen.

Zulässige Kunstflugfiguren

| Figur | VEin | Figur | VEin |

| Looping aus Normalfluglage | 150 km/h | Turn aus Normalfluglage | 170 km/h |

| Aufschwung aus Normallage | 140 km/h | Männchen | 140 km/h |

| 30° hochgezogene Rollenkehre | 140 km/h | gesteuerte Rolle | 130 km/h |

| gerissene Rolle | 90 km/h | Fassrolle | 120 km/h |

| Rückenflug | 90 km/h | Trudeln | 50 km/h |

Flugeigenschaften, Besonderheiten und Einweisungserfahrungen

Die für dich vermutlich neue Besonderheit beim F-Schleppstart dürfte das Abwurfverfahren des Fahrwerks sein. Das abwerfbare Doppelrad kann unter Umständen vom Boden nach oben springen und Beschädigungen verursachen, daher solltest du beim F-Schlepp direkt nach dem Abheben und somit vor dem Abwurf leicht überhöhen (ca.x3.-.5.m GND) und anschließend, bis zum Abheben des Schleppflugzeugs die normale F-Schlepp Fluglage einnehmen. Beim Windenstart erfolgt der Abwurf unmittelbar nach dem Abheben (ca. 5.-.10.m Höhe) oder du startest nur auf der Kufe.

Das offene Cockpit vermittelt dir ein tolles Cabriofeeling. Schon beim ersten Rundumblick wirst du feststellen, dass du deine Flügel nur bis zum Knick siehst und du hast das Gefühl in einem äußerst kurzspannigen Flugzeug (like a Starfighter) zu sitzen. Die Referenz zum seitlichen Horizont ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.

Der Habicht ist fliegerisch nicht sehr anspruchsvoll und harmlos im Abreißverhalten. Die Ruder sind sehr gut ausgeglichen und bis in den niedrigen Geschwindigkeitsbereich gut wirksam. Du solltest das Höhenruder sensibel bewegen, schnelle, abrupte Ausschläge bringen dich schnell an die zulässigen g-Lastgrenzen.

Zu den Fluggeschwindigkeiten im Kunstflug muss gesagt werden, dass sie nicht sehr hoch sind. Von derzeit üblichen Segelkunstflugzeugen bist du weit höhere Geschwindigkeiten gewöhnt.

Fliegst du die gesteuerte Rolle mit etwas höherer Geschwindigkeit, neigt der Habicht dazu in der Rückenlage die Rollgeschwindigkeit zu reduzieren. Das ist der Tragflügeltorsion des Auftriebsprofils und der Schränkung geschuldet. Mit einem Seitenruderausschlag in Rollrichtung, lässt sich der Habicht über das Wenderollmoment wieder "anschubsen" sodass er konstant weiterrollt. Fliegst du die gesteuerte Rolle jedoch langsam, so um 120 bis 130 km/h ist dieses Verhalten kaum merkbar. Die Rollzeit um 360° beträgt ca. 6 Sekunden.

Zu schnelles Fliegen ist kontraproduktiv, der Habicht hat durch das dicke Profil einen hohen Widerstand im Flug - ... und der wächst ja bekanntlich mit der Geschwindigkeit im Quadrat ... außerdem wirst du gegen hohe Ruderdrücke kämpfen!

Das Vorspannen des Turns ist nicht unbedingt erforderlich, der "Riesenschlappen" von Seitenruder wirkt noch fast im Stillstand. Verunglückt dir jedoch die Figur, oder bleibst du sonst irgendwie am Himmel stehen, halte die Ruder gut fest. Aufgrund der großen Ruderflächen neigen sie zu starken, eigenständigen Ausschlägen. Stelle die Männchen nicht zu scharf, bei längerem Rückwärtsrutschen wirst du die Querruder nicht mehr halten können und sie knallen gefährlich hart an die Anschläge.

Fliege den Landeanflug nicht zu schnell an, die Ministörklappen sind nur auf der Oberseite und wirken nicht besonders, dafür lässt sich der Habicht sehr gut slippen. Rutsche nach dem Aufsetzen immer geradeaus, die Kufe wird es dir danken.

Noch eine Kleinigkeit: Rutscht dir im Rückenflug das Handy aus der Brusttasche, oder die Sonnenbrille von der Nase, dürften diese Gegenstände für immer verloren sein ...

Der "Zahn-Habicht" leuchtet in der Abensonne (mit freundlicher Genehmigung von Christoph Zahn, Foto: Tobias Barth Photographie)

Der "Zahn-Habicht" leuchtet in der Abensonne (mit freundlicher Genehmigung von Christoph Zahn, Foto: Tobias Barth Photographie)Historie

Das leistungsfähige Kunstflug-Segelflugzeug LF-107 Luňák ist ein tschechoslowakisches Flugzeug, das kurz nach dem 2..Weltkrieg gebaut wurde! Der Entwurf entstand in der Entwicklungsgruppe von LF, die Vladimír Stros leitete. Dazu gehörten Ing. K. Dlouhý, Ing. J. Matìjèek, B. Boèek und weitere, bekannte Arbeiter der tschechoslowakischen Flugzeugindustrie sowie erfahrene Segelflieger. Der erste Prototyp wurde am 25. und 26. Juni 1948 eingeflogen und hatte das Kennzeichen OK-8730. Der zweite Prototyp bekam am 18. Juli 1948 das Kennzeichen OK-8731. Beide Prototypen absolvierten verschiedene Betriebs- und Testflüge. Die tschechoslowakische Flugzeugindustrie repräsentierte sich oft im Ausland, vor allem in der Schweiz. Erwähnenswert sind die Flugzeugausstellung mit Wettbewerb in Grenchen 1948 sowie der erste Wettbewerb der sozialistischen Segelflieger im Jahre 1949 in Żar/Polen. Bemerkenswerte akrobatische Eigenschaften, gute Leistung und bisher nichtgesehene Konstruktionsmerkmale verdienten die uneingeschränkte Aufmerksamkeit dieses Segelflugzeugs.

Der Einzug des LF-107 Luňáks (militärische Bezeichnung VT-7) zunächst beim Militär, später in den Aeroklubs als Ausbildungsflugzeug, ermöglichte die Verbreitung des Kunstflugs und frischte den vorhandenen Flugzeugpark um ein leistungsfähiges Segelflugzeug auf.

Der "Allrounder" ist eine Holzkonstruktion mit Beschlägen aus Leichtmetall. Mit Ausnahme der Ruder und Wölbklappen ist das Flugzeug vollständig sperrholzbeplankt.

Die Höchstgeschwindigkeit der beiden Prototypen war ursprünglich mit 480 km/h angegeben (der Testpilot Ladislav Marmol hatte in der Erprobung immerhin 470 km/h geflogen und 1948 flog Hans Nietlispach in Bern laut den Angaben in seinem Buch «Segelflug» 480 km/h schnell). Die folgenden Serienflugzeuge wurden sogar bis 550 km/h zugelassen. Die VNE ist aber heute generell auf 222 km/h begrenzt. Geprägt ist der Luňák durch das geräumige Cockpit und die "Fighter"-.gemäße Schiebehaube, die damals vom Militär gewünscht wurde. Das Hauptaugenmerk der Konstruktion lag auf der Kunstflugtauglichkeit, den Abmessungen und den Gewichten. Der relativ dünne Flügel mit dem NACA.23012 Flügelprofil, den Spalt-Wölbklappen und den überlagerten Spalt-Querrudern war zukunftsweisend. Die auftretenden Ruderdrücke wurden durch die Ausführung der Ruder als „Friese-Ruder“ minimiert.

Vom Luňák wurden in den Jahren bis 1951 im Auftrag des Tschechoslowakischen Militärs inklusive der Prototypen etwa 80 Exemplare gebaut.

Insgesamt sollen noch mindestens zehn flugfähige Luňák erhalten sein. Davon sind in Westeuropa derzeit acht Segler registriert.

Durch den Verlust der Zulassung aufgrund der Altersbeschränkung von Holzflugzeugen in der Tschechischen Republik und die somit nur mögliche Oldtimerzulassung mit ihren zahlreichen Betriebseinschränkungen, wurde der Flugzeugtyp noch einmal nach reduzierten JAR 22 Bedingungen in der Tschechischen Republik zugelassen. Darauf aufbauend wurde eine Zulassung in Großbritannien durchgeführt. Diese ermöglicht eingeschränkten Kunstflug laut dem neu aufgelegten Flughandbuch (BGA von 1997). Weitere Betriebsgrenzen und Bedingungen wurden in einem von der BGA genehmigten Zusatzblatt (liegt dem Halter normalerweise vor) und dem BGA Kennblatt vom 17.April.2013 aufgeführt.

Technische Daten, Betriebsgrenzen und spezielle Konfigurationen

|

Spannweite

|

14,27 m

|

maximale Flugmasse

|

310 kg

|

|

Flügelfläche

|

13,38 m²

|

beste Gleitzahl

|

24 bei 80 km/h

|

|

Länge

|

6,78 m

|

geringstes Sinken

|

0,85 m/s

|

|

Geschwindigkeiten

|

zulässige Lastvielfache

|

||

|

VS

|

50 km/h

|

n1 (max. pos. g bei VA)

|

+ 6 g

|

|

VS Luftbremsen

|

nicht bekannt

|

n2 (max. pos. g bei VNE)

|

+ 6 g

|

|

VS*1,1

|

ca. 56 km/h

|

n3 (max. neg. g bei VNE)

|

- 3 g

|

|

VS-Rückenflug

|

ca. 70 km/h

|

n4 (max. neg. g bei VA)

|

- 3 g

|

|

Vrolling-g / Vflick pos.

|

max. 126 km/h*

|

n1 red. (max. pos. g bei Vrolling-g / Vflick)

|

+ 4 g

|

|

Vrolling-g neg.

|

ca. 104 km/h

|

n2 red. (max. pos. g bei VNE ⅓ reduziert)

|

+ 4 g

|

|

VA

|

170 km/h

|

n3 red. (max. neg. g bei VNE ⅓ reduziert)

|

- 2 g

|

|

VB/VRA

|

159 km/h

|

n4 red. (max. neg. g bei Vrolling-g)

|

- 2 g

|

|

VNE

|

222 km/h

|

n Luftbremsen ± 0 und + 3,5 g (JAR 22)

|

|

Die Zuladung wurde gemäß dem BGA Kennblatt vom 17..April.2013 festgelegt:

V-n-Diagramm

|

Das V-n-Diagramm des Luňák wurde 1996 von der BGA (British Glider Association) neu erstellt, dabei wurden alle bekannten Werte mit eingearbeitet und letztlich dann die Betriebsgrenzen für die britische Zulassung festgelegt. Wir haben aus diesem Diagramm zusätzlich noch die bereits in der JAR.22 geforderte Lastreduzierung beim "rolling-g", und somit die daraus resultierende Vflick berechnet und in die o.g. Tabelle eingetragen. Die gemäß BGA zugelassene Vflick ist jedoch "nur" 102 km/h. Wir empfehlen zur besseren Ansicht und Lesbarkeit das Diagramm durch Anklicken zu vergrößern. |

Zulässige Kunstflugfiguren

Grundsätzlich sind alle Figuren sowohl positiv, als auch negativ erlaubt, sofern alle Betriebsgrenzen penibel eingehalten werden.

Flugeigenschaften, Besonderheiten und Einweisungserfahrungen

Der Luňák galt früher als einsitziger Allrounder, da er sich überall wohl fühlte. Beim Thermikfliegen, beim Streckenflug, im Kunstflug und auch bei der militärischen Ausbildung. Er zählt zu den wenigen noch kunstflugflugtauglichen Oldtimern und ist gerne gesehen bei „Airshows“ und Wettbewerben.

|

|

Der Österreicher Dietmar Poll startet seit vielen Jahren mit seinem kanarienvogelgelben Luňák, Baujahr 1950, bei den Vintage-Weltmeister-schaften im Kunstflug und landet regelmäßig, obwohl er als einziger Segelflieger gegen die Motorkunstflug-Oldtimer ankämpfen muss, auf dem Treppchen, meist ganz oben auf Platz 1. |

Du wirst ein einfach zu fliegendes Segelflugzeug vorfinden, das ausgeglichene und sehr gut wirksame Ruder hat. Beim Start und beim Thermikfliegen darfst du ruhig die Wölbklappen setzen, der Luňák hebt dann wie ein "Ballon" ab und steigt auch so. Die Querruder und Wölbklappen sind überlagert, damit wirst du ihn als ausgesprochen wendig empfinden, die Rollzeit um 360° beträgt ca. 7 Sekunden.

Die Sitzposition ist ziemlich aufrecht und du kommst an alle Bedienhebel leicht heran. Du kannst während des Fluges die Schiebehaube öffnen und dich durchlüften lassen, Kunstflug mit offener Haube ist jedoch nicht erlaubt. Auch müssen die Wölbklappen in Stellung „0“ sein.

Das Strömungsabrissverhalten ist harmlos, die Strömung reißt gleichmäßig von innen beginnend ab, sodass er keine Tendenz zum einseitigen Abkippen zeigt. Der Luňák trudelt vorbildlich und schulmäßig. Er rotiert gleichmäßig, pendelt nicht und bei Neutralstellung aller Ruder hört er sofort von alleine auf.

Den Turn solltest du vorspannen können; wenn dir der Flieger stehen bleibt und rückwärts kommt, können die die riesigen Ruder sehr unsanft auf die Anschläge knallen, sie sind schwer festzuhalten. Daher solltest du die Männchen auch immer auf Sicherheit, also nicht absolut senkrecht stellen.

Den Landeanflug fliegst du zwischen 70 und 100 km/h und setzt die Fowlerklappen auf Landestellung. Die Luftbremsen sind gut wirksam, kommst du dennoch zu hoch, kannst du den Luňák gut steuerbar und wirksam slippen. Das Aufsetzen erfolgt mit ca. 60 km/h.

Zum Aufrüsten lässt du lieber die „Experten“ ran, die drei Bolzen pro Flügel sind zwar gleich drinnen, aber alle Ruderanschlüsse sind Steckbolzen, gesichert mit Scheiben, Kronenmuttern, Splinten oder Fokkernadeln, also stell dich mal auf ca. zwei Stunden Aufrüstzeit ein. Eine gewisse Überbeweglichkeit der Finger (ugs. „dressierter Oktopus“) ist hilfreich und bleibe auf Asphalt, oder lege eine Decke unter, im Gras wirst du nichts mehr finden, wenn dir etwas runterfällt.

Die Fournier RFf4D ist ein einsitziges, kunstflugfähiges Reiseflugzeug, das 1965 von René Fournier in Frankreich entwickelt und von Sportavia-Pützer in Deutschland ab 1967 in Serie gebaut wurde.

Sie war eine Weiterentwicklung der Fournier RFf3 aus dem Jahr 1965. In erster Linie zielte Fournier mit dieser Entwicklung auf die Wiederherstellung der Kunstflugtauglichkeit der RFf3 ab, nachdem dieser im Sommer 1965 die Zulassung für den Kunstflug in Frankreich als Folge eines Absturzes während eines Kunstflugmanövers entzogen worden war.

Die Entwicklung der RFf4 fand noch bei Alpavia S.A. in Gap Tallard im Herbst 1965 statt. Bei Alpavia entstanden insgesamt drei RFf4.-.Prototypen, von denen der erste am 25.fNovember 1965 mit Alpavia-Werkspilot Bernard Chauvreau zum Erstflug startete.

Beim Bau der RFf3 wurde Okoumé-Holz (Gabun), das auch umgangssprachlich "Zigarrenkistenholz" genannt wird, verwendet. Dieser Holzwerkstoff wurde bei der RFf4D durch Pinien-, Kiefern- und Birkenholz ersetzt.

Technische Daten, Betriebsgrenzen und spezielle Konfigurationen

|

Spannweite |

11,26 m |

maximale Flugmasse |

390 kg |

|

Flügelfläche |

11,2 m² |

beste Gleitzahl |

20 bei 100 km/h |

|

Länge |

6,05 m |

geringstes Sinken |

1,3 m/s |

|

Motor |

4-Zylinder-Boxer:

RECTIMO 4 AR 1200 mit 28,7 kW (39 PS) bei 3600 U/min

|

||

|

Geschwindigkeiten

|

zulässige Lastvielfache

|

||

|

VS

|

73 km/h

|

n1 (max. pos. g bei VA)

|

+ 5,3 g

|

|

VS-Luftbremsen

|

75 km/h

|

n2 (max. pos. g bei VNE)

|

+ 4 g

|

|

VS*1,1

|

ca. 83 km/h

|

n3 (max. neg. g bei VNE)

|

- 1,5 g

|

|

VS-Rückenflug

|

95 km/h*

|

n4 (max. neg. g bei VA)

|

- 2,65 g

|

|

Vrolling-g / pos.

|

ca. 154 km/h*

|

n1 red. (max. pos. g bei Vrolling-g ½ red.)

|

+ 2,65 g*

|

|

Vrolling-g / neg.

|

ca. 154 km/h*

|

n2 red. (max. pos. g bei VNE ½ reduziert)

|

+ 2 g*

|

|

VA

|

200 km/h

|

n3 red. (max. neg. g bei VNE ½ reduziert)

|

- 0,75 g*

|

|

VNE

|

250 km/h

|

n4 red. (max. neg. g bei Vrolling-g ½ red.)

|

- 1,325 g*

|

|

VReise

|

max. 210 km/h

|

Reichweite bei 180 km/h

|

ca. 650 km

|

|

VFE

|

max. 180 km/h

|

n Luftbremsen max. - 0.g und + 3,5.g

|

|

|

VRA

|

150 km/h*

|

Tankinhalt max. ausfliegbar

|

38 l

|

xx

Die Zuladung ist abhängig vom jeweiligen Wägebericht, die daraus resultierende Höchstzuladung darf nicht überschritten werden.

Eine kleine, aber wichtige Besonderheit

Die RFf4D ist gemäß dem Flughandbuch nicht für Rückenflug zugelassen. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Motor nicht rückenflugtauglich ist, auch nicht für wenige Sekunden. Im Gegenteil schon bei der gesteuerten Rolle verschluckt sich der Motor kurz und stottert für ca. eine Sekunde während der kurzfristigen Drehung über die Rückenlage. Hier brauchst du nicht zu erschrecken, das ist normal. Natürlich klingt das anfangs ungewohnt, nach ein paar geflogenen Rollen, wird es dich nicht mehr stören.

Einige mutige Piloten, stellen den Motor ab und gehen dann im Segelflug in den Rücken. Das tut weder dem Motor gut, das Öl läuft unter die Kolben, noch der Kraftstoffanlage, da der Sprit durch die Entlüftung pisst.

Allerdings erhielten wir dadurch Informationen über die Stallgeschwindigkeit im Rücken (Zirkawert), die wir dann für das V-n-Diagramm der RFf4D verwenden konnten. Diese stimmt in etwa mit der rechnerisch festgestellten VS-Rückenflug überein.

Die Geschwindigkeiten und Lasten beim "rolling-g" entsprechen der Berechnung mit dem Faktor 0,5 (Kategorie Normalflugzeuge nach der LFS von 1966).

V-n-Diagramm

Das untenstehende V-n-Diagramm wurde nach den damalig geltenden Bauvorschriften, den Angaben im Flughandbuch und dem EASA Kennblatt erstellt. Da es einige Besonderheiten aufweist, haben wir es etwas ausführlicher beschriftet.

Zulässige Kunstflugfiguren

Die hier angesprochenen Figuren gelten für die "Ur-RFf4D" mit dem kleinen Motor (39.PS) und ohne elektrischem Anlasser. Verwendest du im Rahmen deiner Zulassung einen stärkeren, vermutlich auch schwereren Motor, evtl. zusätzlich noch einen Anlasser, Batterie und Zusatzinstrumente, solltest du dich bezüglich des Kunstflugs mit dem Musterbetreuer Sportavia Pützer TC-Services GmbH unterhalten.

| Steilkurve | Überziehen | Trudeln | Lazy Eight |

| Chandelle | Looping | Turn (Hammerhead) | Wingover / Kleeblatt* |

|

* Der Wingover war damals noch nicht üblich, wird aber in der Ausbildung zur Berechtigung für die Kunstflug Basisrechte gefordert. Der Wingover ist eigentlich nur eine halbe Lazy Eight mit Linien bzw. ein 45° aufsteigender Turn. Da der Turn für die RF4D zugelassen ist, steht auch dem Wingover nichts entgegen, da die Belastungen hierbei wesentlich kleiner sind und auch das Risiko des „nach hinten durchrutschen“ nicht gegeben ist. das Kleeblatt ist ein Loop mit einer Richtungsänderung um 90°. Diese Figuren sind nur geringfügige Änderungen der erlaubten Grundfiguren und somit dürfte hier nichts entgegenstehen. Zu beachten ist hierbei, dass es zwei Varianten des Kleeblattes gibt. Bei der ersten Variante wird die Rolle in der Abwärtshälfte des Loopings geflogen. Hierbei ist die Maschine langsam und kommt einem nicht richtig gestoppten Aufschwung gleich. Hier ist keine Komplikation zu erwarten. Bei der zweiten Variante wird die Rolle in der Aufwärtshälfte des Loopings geflogen. Hierbei ist die Maschine schnell und damit die Belastung während der Rolle erheblich größer. Von dieser Variante zwei wird abgeraten.

|

|||

| Gesteuerte Rolle | Aufschwung | Kombinationen aus Loopbögen und Rollen* | |

|

* Die Kombinationen aus Loopbögen und Linien mit gesteuerten halben Rollen wie Rollenkehre (Abschwung) und Kubanacht waren damals nicht üblich sind aber immer wieder zu sehen, ebenso wie Rollen in Zeiten und Rollenkreise. Gerade die Kubanacht gleicht wieder sehr dem erlaubten Aufschwung, bei dem die Horizontale nicht richtig gestoppt wurde. Der Rollenkreis gleicht hierbei einer Rolle, in der sich ein Höhen- bzw. Tiefenruderfehler eingeschlichen hat. Solange alle Figuren in Normalfluglage begonnen, sowie beendet und die zulässigen Betriebsgrenzen eingehalten werden, sollten diese Figuren keine höheren Lastvielfache aufweisen als die zugelassenen Figuren. Erfahrungsgemäß können alle Figuren mit maximal VA und maximalen Lasten von + 4.g und - 2.g geflogen werden.

|

|||

Flugeigenschaften, Besonderheiten und Einweisungserfahrung

Hast du die Möglichkeit, eine RFf4D zu fliegen, wird für dich ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen. In dem einsitzigen Motorsegler sind die Leidenschaft des französischen Konstrukteurs René Fournier mit den deutschen Fertigungskünsten von Sportavia-Pützer vereint.

Sie wird auch liebevoll die „Bf.109 (ugs. Me.109) des kleinen Mannes“ genannt, da sie durch ihre Wendigkeit und Ihre Optik als Tiefdecker einem das Gefühl eines „Warbirds“ (nur viel kleiner) vermittelt. Die RF.4D ist wie der VW.-.Käfer bzw. VW.-.Bulli, jeder mag sie und kommt ins Schwärmen, wenn er eine sieht. Und tatsächlich verbindet die beiden nicht nur ihre Fans, sondern auch das gemeinsame Herz – der gleiche Motor. Ursprünglich wurde die RFf4D mit einem Rectimo-Motor mit 1200.cm³ und 39.PS ausgeliefert. Dieser basiert auf dem 1200er Käfermotor und hat auch den typischen tuckernden Sound.

Der Franzose liebt praktische Details wie den Tankstutzen, der ein Weinfassgewinde für den Deckel besitzt, oder den Zenith.28.RXZ Vergaser. Dieser wurde für den Einsatz bei kleinen Traktoren für den Weinberg entwickelt, um auch bei großen Querneigungen voll funktionsfähig zu bleiben.

Das Gefühl des Moped-Fahrens, welches sie einem vermittelt, wird durch das „Anlassritual“ des Motors besonders unterstrichen. Im Original besitzt die RFf4D keinen Anlasser und muss von Hand gestartet werden. Ritual deshalb, weil es eine Abfolge verschiedener, flugzeugspezifischer (jede ist anders), Motortemperatur und "Mondphasen" abhängiger Handlungen und Beschwörungen bedarf, um das Triebwerk zum Leben zu erwecken. Es war schon öfter zu hören: „Wenn Du sie anbekommst, darfst Du sie fliegen“ ![]() .

.

Ähnlich einer Teezeremonie sind die nachfolgenden Schritte genauestens zu befolgen:

Das Anlassen erfolgt am besten von einer Person, die links neben dem Motor hinter dem Propeller direkt vor der Flügelnase steht, also vermutlich du selbst. Von dort aus kannst du sowohl die Bedienelemente als auch den Propeller gut erreichen. Wichtig! Bremse zu und ggf. Bremsklotz vor das Rad.

Hier beschreiben wir den Anlassvorgang des kalten Motors bei Außentemperaturen von >.15°C und ..."Neumond“...

- Zündung: AUS, Gas: Leerlauf, Choke: gezogen

- Über den Motor langen und den Propeller vier Blattschläge von rechts nach links drehen. (Immer damit rechnen, dass der Motor anspringen kann)

- Zündung: AN, Gas: 5.mm, Choke: gedrückt

- Propeller mit mäßigem Schwung einen Blattschlag weiterdrehen. Darauf gefasst sein, dass der Motor gleich anspringt (auf die Hand achten) und ggf. das Gas rausgenommen werden muss.

Bei genauer Beachtung der Schritte springt der Motor selbst nach langer Standzeit zuverlässig und sofort an und belohnt dich mit einem Endorphin geschwängertem „Uh – uh – uh ... ich habe Feuer gemacht“ –xMoment. Selbst dem erfahrenstem RF.4.-.Piloten wird dieser Augenblick ein Lächeln auf das Gesicht zaubern.

Wenn nicht – dann nicht! Wenn sie beim 2. Schlag noch nicht läuft, fängt meisten ein wildes probieren mit verschieden Konstellationen von Gas- und Choke-Stellungen an, begleitet von Schamgefühlen, Frustration und der Aussage „normalerweise springt sie immer gleich an“.

Dann kommt der Punkt, an dem du die weiße Flagge hisst, die Zündung ausmachst, Vollgas gibst, nach vorne gehst und den Motor rückwärts drehst, um die Zylinder zu belüften. Dann wartest du kurz und der oben beschriebene Ritus beginnt von vorne.

Später kamen für die RFf4D noch stärkere Motoren von Limbach bzw. Sauer zum Einsatz, welche dann auch mit Anlasser ausgerüstet waren. Auch für den Rectimo gibt es eine Nachrüstung, wodurch dir sowohl Freud als auch Leid der Anlassprozedur entgehen. Diese RFf4en erkennst du an den eher zweckmäßigen als schönen Ausbuchtungen in der Motorverkleidung.

Um das kleine gelenkte Spornrad und die Flächenräder zu schonen, solltest du nicht zu schnell um die Kurve rollen – like a Birdwalk …

Beim Starten kannst du den Sporn schon früh entlasten (sie neigt nicht zum Kopfstand) und dann auf dem Hauptrad bis zur Abhebegeschwindigkeit beschleunigen. Die Motorleistung ist angemessen, erwarte aber keinen „Senkrechtstarter“. Im Grunde genommen ist sie ein Segelflugzeug mit einem kleinen Hilfsmotor. Steige nicht unter 110.km/h, mit 130.-.140.km/h kühlt sie besser und steigt trotz der höheren Geschwindigkeiten noch recht gut.

Im Flug reagiert sie sehr direkt auf alle Ruder, sie macht genau, was du steuerst, für den Input reichen ugs. zwei Finger. Im Höhenruder ist sie sehr sensibel und sie reißt bei stärkerem Ziehen im Loopbogen leicht ab, also zärtlich fliegen. Die Ruderdrücke sind allgemein sehr klein, sie nehmen auch mit höherer Geschwindigkeit kaum zu. Quer- und Seitenruder sind nahezu ausgeglichen, das Querruder überwiegt leicht. Die Rollzeit um 360° beträgt ca. 6 Sekunden.

Im Kunstflug ist die RFf4D vergleichbar mit dem PilatusxB.4, nur das man zusätzlich darauf achten muss, dass der Motor nicht überdreht. Am Anfang lieber mit wenig Gas arbeiten. Das leichte negative Wendemoment lässt sich gut für das Vorspannen des Turns nutzen. Sollte dieser nicht richtig kommen (drehen), immer auf Leerlauf gehen, damit der Motor nicht stehen bleibt. Passiert dies, musst du viel „Senkrechte“ zeigen, bis der Motor wieder dreht. Achte darauf, dass er dabei nicht überdreht und die VNE nicht überschritten wird. Du fliegst am besten alle Figuren wegen des Motordrehmoments rechts herum. Sie ölt auch weniger bei rechts gerollten Figuren.

Ein wichtiger Punkt bei der RFf4D ist das Fahrwerk. Sie besitzt ein einziehbares Zentralrad, welches über eine Ent- bzw. Verriegelung rechts neben dem Fahrwerksschacht betätigt wird. Rechts an der Bordwand ist ein großer Hebel mit dem du das Rad dann ein- und ausfahren kannst. Achte penibel darauf, dass das Fahrwerk richtig verriegelt ist. Propeller kosten viel Geld. Dem restlichen Flugzeug passiert in der Regel bei einer Bauchlandung nicht sehr viel.

Du solltest die RF.4D am Boden nur vorwärts ziehen, außer sie hat ein entriegelbares Spornrad.

Den Strömungsabriss kündigt sie deutlich an (nicht zuletzt, weil sie gemäß französischer Vorschrift eine Überziehwarnung haben muss), und du kannst sie mit dem Seitenruder im Sackflug halten. Wenn sie jedoch abkippt, kann sie leicht auf den Rücken drehen und geht dann zügig ins stationäre Trudeln über.

Das Trudeln lässt sich gut ein- und ausleiten (Standardverfahren). Sie trudelt schulbuchmäßig und pendelt nicht, wird aber in der Rotationsgeschwindigkeit schnell. Willst du trudeln, dann immer im Leerlauf, der Motor läuft auch nach mehreren Umdrehungen weiter. Allerdings geht sie nicht alleine aus dem Trudeln, aktives Steuern zum Beenden ist angesagt.

Die Luftbremsenwirkung ist sehr gut, du wirst auch kein „Nicken oder Abbremsen“ feststellen. Die Wirkung nimmt mit der Geschwindigkeit linear zu. Sie lässt sich leicht slippen, braucht wenig Querruder, liegt stabil, besonders mit ausgefahrenen Klappen, lässt sich leicht mit dem Seitenruder steuern und sackt beim Ausleiten nicht übermäßig durch.

Im Landeanflug darfst du ruhig schneller anfliegen (140.-.150.km/h), die Klappen wirken sehr gut. Im kurzen Endanflug solltest du die Geschwindigkeit aber herausnehmen, durch die tiefen Flächen merkst du schon sehr früh den Bodeneffekt.

Die Radbremse wird über einen Hebel über dem linken Bein betätigt (ziehen). Der Hebel ist der gleiche wie bei der Handbremse der 2.CV.-.Ente und kann durch drehen verriegelt und gelöst werden.

Spiegelflug

Das legendäre Salzmann-Team im Spiegelflug. Hannes Mattes.† in der RF 4D (D-KOHI) - oben mit abgestelltem Triebwerk und Wilhelm Düerkop.† in der RF 5 (D-KIGI). Fotografiert von Cornelius Braun vom hinteren Sitz aus.

Das legendäre Salzmann-Team im Spiegelflug. Hannes Mattes.† in der RF 4D (D-KOHI) - oben mit abgestelltem Triebwerk und Wilhelm Düerkop.† in der RF 5 (D-KIGI). Fotografiert von Cornelius Braun vom hinteren Sitz aus.|

Grob G 103 A TWIN-Acro II

Grob G 103 C TWIN-Acro III

|

|

|

Historie

Der Twin Astir ist ein doppelsitziges Segelflugzeug der Fa. Grob Aircraft SE aus Mindelheim, das vor allem für die Schulung und in der „Acro-Version“ auch zur Kunstflugausbildung eingesetzt wird. Erstflug war im Dezember 1976, er war somit gut zwei Jahre früher auf dem Markt, als die ASK 21 (Februar 1979).

Der G 103 A Twin-Acro II mit strukturellen Verstärkungen war auf den Kunstflug ausgerichtet und in der Kunstflugschulung ein Konkurrent der ASK 21. Die britische Luftwaffe bestellte 100 Exemplare des Twin-Acro II und setzt zumindest einige davon noch heute unter dem Namen „Viking T Mk1“ bei den "Volunteer Gliding Squadrons" als Trainingsflugzeug ein.

Sein Nachfolger, der G 103 C Twin-Acro III, seit Mai 1989, ist die Weiterentwicklung mit verändertem Flügel in Trapezform. Der Rumpf ist weitestgehend der gleiche. Der "Dreier" hat ein anderes Flügelprofil als der Twin II und ist zur Freude der Streckenflieger leistungsfähiger. Viele Piloten haben auf den Twins fliegen gelernt und bei den Fluglehrern und Vorständen sind beide Segler auf Grund des sehr geräumigen Cockpits (im hinteren Sitz fühlst du dich wie zuhause im Fernsehsessel) und der harmlosen Flugeigenschaften sehr beliebt. Lediglich die Steuerung ist etwas schwergängiger als bei der ASK und die Ruderdrücke wachsen kräftig mit zunehmender Geschwindigkeit.

Im Jahre 2003 wurde bei Untersuchungen an der Rumpfstruktur festgestellt, dass „die Sicherheiten gegen Beschädigungen des Rumpfes unter Limitlasten nicht ausreichend sein könnten“. Daraufhin wurde die maximal zulässige Geschwindigkeit bei allen Twin-Varianten herabgesetzt und die Erlaubnis für Akrobatikflüge bei den Acro-Versionen widerrufen. Einfacher Kunstflug durfte aber weiterhin durchgeführt werden. Ein Jahr später wurde die Höchstgeschwindigkeit zwar wieder auf 250 km/h angehoben, das Kunstflugverbot blieb aber bestehen.

Ergänzend durchgeführte Tests bei den Twins nach längerer Betriebszeit und unter der Annahme gesteigerter „Damage-Toleranzen“ ergaben das Erfordernis einer torsionssteiferen Rumpfröhre. Für die Wiedererlangung der nach diesen Tests erloschenen vollen Acro-Zulassung sind nachträgliche Änderungen (Einbau von Verstärkungen in die Rumpfröhre gemäß OTM 315-66) erforderlich. Diese Stringerverstärkungen waren jedoch nur zur Erlangung der Kunstflugtauglichkeit nach Kategorie Aerobatik erforderlich, daher sahen viele Vereine und Eigner von dieser aufwendigen und kostenintensiven Maßnahme ab. Der immer noch in den Vereinen übliche, nennen wir es mal „Bögchen und Schleifchen Kunstflug“ war ja mit Loop und Turn nach wie vor erlaubt.

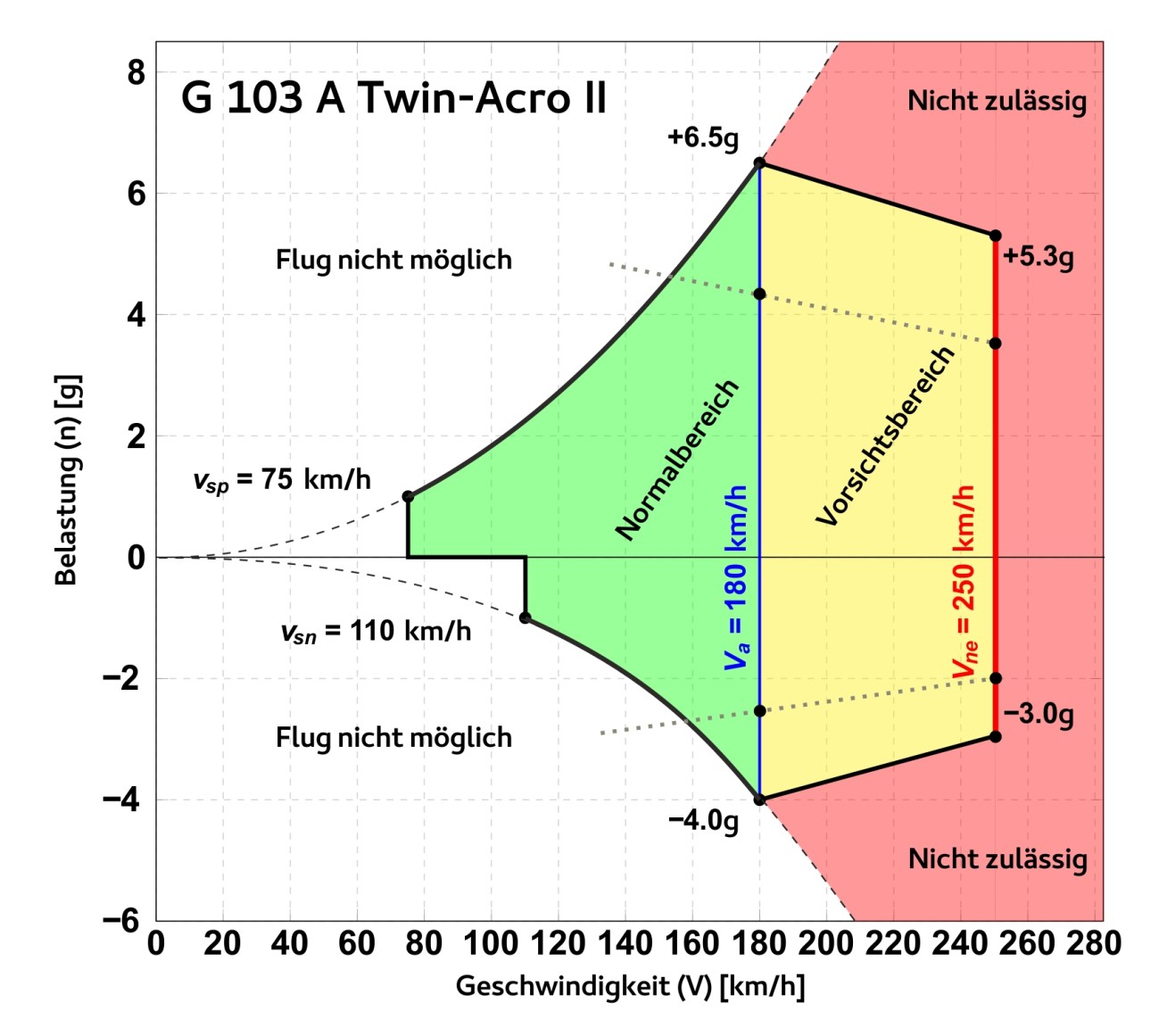

Die Acro-Versionen beider Twins mit Rumpfverstärkungen sind voll kunstflugtauglich (ähnlich ASK.21 und DG.500./.1000) und sind für Lastvielfache von +.6,5./.−.4.g bei VA zugelassen.

Flugeigenschaften und Ruderwirkung

|

wirksame Seitenruderfläche

Links Mitte Rechts

|

Hier noch eine Kleinigkeit, die nicht im Flughandbuch beschrieben ist. Durch die einseitige Seitenruderanlenkung an der linken Seitenflossenseite ergeben sich unterschiedliche Ruderwirkungen. Der Vollausschlag links ist etwas wirksamer, als der Vollausschlag nach rechts. Durch ungleichgroße Maximalausschläge (rechts ist stärker, als links) wurde versucht die Ruderwirkung nahezu auszugleichen, jedoch sind die Unterschiede je nach Fluggeschwindigkeit mehr oder weniger bemerkbar. |

Daher solltest du dir vorher überlegen, welche Hochachsendrehrichtung du beim Seitengleitflug, beim Turn und beim Trudeln bevorzugst.

|

Das sieht zwar etwas ungewohnt aus, ermöglicht jedoch die doppelsitzige Trudelausbildung. Diese Entenflügel bewirken ein schwanzlastiges Moment beim Trudeln. Das Trudelverhalten entspricht dem handelsüblicher "Kunststoff-einsitzer" und wird gemäß Flughandbuch (Standardverfahren) ausgeleitet.

Die Trudelfinnen können bei der gesamten Kunstflugausbildung verwendet werden, sollten jedoch im "normalen" Flugbetrieb entfernt werden.

|

|

Technische Daten, Betriebsgrenzen und spezielle Konfigurationen

|

Spannweite

|

Acro II

Acro III

|

17,5 m

18,0 m

|

maximale Flugmasse

|

580 kg

600 kg

|

|

Flügelfläche

|

Acro II

Acro III

|

17,8 m2

17,52 m²

|

beste Gleitzahl

|

36,5 bei 95 km/h

38 bei 97 km/h

|

|

Länge

|

Acro II

Acro III

|

8,18 m

8,18 m

|

geringstes Sinken

|

0,64 m/s

0,64 m/s

|

| Geschwindigkeiten doppelsitzig zulässige Lastvielfache | ||||

|

VS

|

Acro II

Acro III

|

ca. 75 kmh

ca. 72 km/h

|

n1 (max. pos. g bei VA)

|

+ 6,5 g

|

|

VS-Luftbremsen

|

Acro II

Acro III

|

ca. 85 km/h

ca. 80 km/h

|

n2 (max. pos. g bei VNE)

|

+ 5,3 g

|

|

VS*1,1

|

Acro II

Acro III

|

ca. 82 km/h

ca. 79 k/mh

|

n3 (max. neg. g bei VNE)

|

- 3 g

|

|

VS-Rückenflug

|

Acro II

Acro III

|

ca. 110 km/h

ca. 125 km/h

|

n4 (max. neg. g bei VA)

n4 (max. neg. g bei VA)*

|

- 4 g

-.4.g./.-.2,2.g*

|

|

Vrolling-g pos.

|

Acro II

Acro III

|

ca. 154 km/h

ca. 157 km/h

|

n1 red. (max. pos. g bei Vrolling-g)

|

+ 4,33 g

|

|

Vrolling-g neg.

|

Acro II

Acro III*

|

ca. 155 km/h

ca. 200 km/h*

|

n2 red. (max. pos. g bei VNE ⅓ reduziert)

|

+ 3,53 g

|

|

VA

|

Acro II

Acro III

|

180 km/h

185 km/h

|

n3 red. (max. neg. g bei VNE ⅓ reduziert)

|

- 2 g

|

|

VB/VRA

|

Acro II

Acro III

|

180 km/h

200 km/h

|

n4 red. (max. neg. g bei Vrolling-g)

n4 red. (max. neg. g bei Vrolling-g)

|

- 2,66 g

- 2,2 g*

|

|

VNE

|

Acro II

Acro III

|

250 km/h

280 km/h

|

n Luftbremsen ± 0 und + 3,5 g

|

|

| Grob G 103 A Twin-Acro II | Grob G 103 C Twin-Acro III | ||||

| Zuladung | vorne | hinten | Zuladung | vorne | hinten |

| Mindestzuladung | 70 kg | ./. | Mindestzuladung | 70 kg | . / . |

| Höchstzuladung | 110 kg | 110 kg | Höchstzuladung | 110 kg | 110 kg |

| Gepäck | 2 x 10 kg | Gepäck | 2 x 10 kg | ||

V-n-Diagramme

V-n-Diagramm Grob Twin-Acro II

V-n-Diagramm Grob Twin-Acro III

Zulässige Kunstflugfiguren

| Erprobte und zugelassene Figuren | Kombinationen aus zugelassenen Figuren |

| Trudeln | 45° Winkel auf und ab |

| Rückentrudeln (nur Twin III, siehe unten) | Kehre in der Vertikalen (Wingover) |

| Lazy Eight | Kubanische Acht, positiv |

| Chandelle | positive P-Loops, Q-Loops und Tropfen |

| Looping (positiv normal in normal) | positiver Humpty nach oben, gezogen, gedrückt |

| Aufschwung (Immelmann) | Humpty schräg 30°, gezogen |

| Abschwung (Hochgezogene 30° Rollenkehre |

positiver Loop - Rücken in Rücken (siehe unten) |

| gesteuerte Rolle (halb, ganze, mehrere) |

ganze Rollen - Rücken in Rücken (siehe unten) |

| Turn (Hammerhead) |

Rolle in Zeiten, Rollenkreise |

Besonderheiten und Anregungen aus der Kunstflugausbildung

|

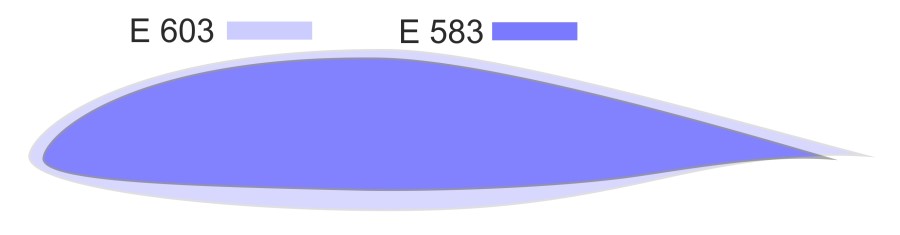

Das Profil ist wesentlich dünner, die größte Dicke ist weiter hinten und es hat im Rücken einen deutlich geringeren Auftriebsbeiwert, weswegen wir beide Flugzeuge ab hier getrennt betrachten werden. |

Zunächst zum G 103 A Twin-Acro II

Im Vergleich mit der ASK 21 fliegt sich der Twin-Acro II ähnlich, lediglich die Ruder sind etwas schwergängiger und die Rollzeit um 360° ist etwa ein bis zwei Sekunden länger. In der Messerfluglage wird das „obere Seitenruder“ Richtung Vollausschlag angesaugt, daher ist eine konsequente Seitensteuerführung erforderlich.

Wir empfehlen alle Eingangsgeschwindigkeiten der Figuren etwa 10.-.20xkm/h schneller als bei der ASK zu wählen, somit sind die im Flughandbuch hinterlegten Geschwindigkeiten zwar realistisch, jedoch an der unteren Grenze. Trotz der relativ hohen VS im Rücken von ca. 110 km/h kann sein Rückenflugverhalten als harmlos bis normal aggressiv eingestuft werden. Im Geradeausrückenflug liegt der Twin II ab 130 km/h stabil, darunter eiert er etwas. Die Rückenflugkurve mit geringer bis mittlerer Querneigung unter 140-150 km/h wird unruhig ausfallen, ab 160 km/h wird es besser. Der Rückenströmungsabriss im Geradeausflug kündigt sich durch stärker werdende Unruhe und leichtem Schütteln an und erfolgt wie oben beschrieben etwa bei 110 km/h. Durch volles Drücken kann er in den Rückensackflug gebracht werden. Hierbei senkt er die Nase unter den Horizont, schüttelt deutlich, bleibt jedoch über das Querruder steuerfähig und kann bedenkenlos herausgerollt werden.

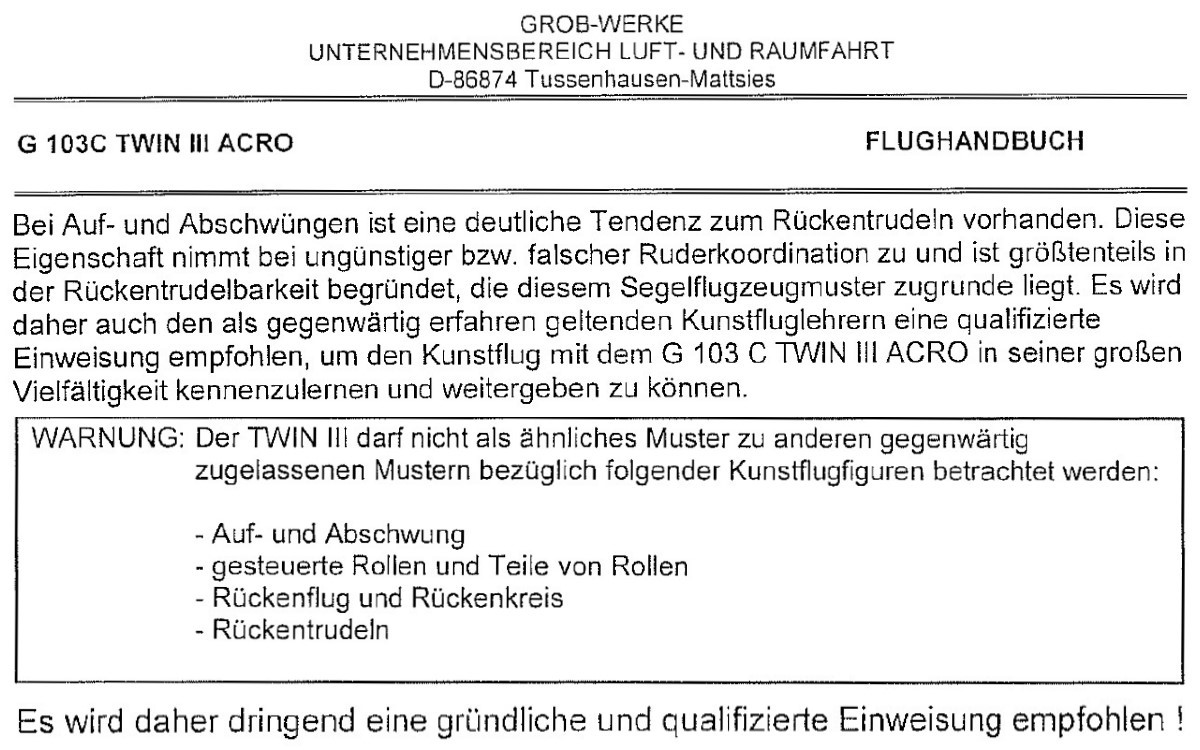

Der G 103 C Twin-Acro III

So angenehm sich der Twin-Acro III im Normalflug verhält, um so unangenehmer wird es, wenn es auf den Rücken geht. Standardfiguren mit positiver Last, wie Loop, Turn, Wingover, Lazy Eight, Chandelle, gezogener Humpty usw. können problemlos gemäß den Angaben im Flughandbuch geflogen werden. Geht es jedoch in den negativen g-Bereich wird es sehr speziell.

Bevor du dich mit Rollen, Rückenflug, Auf- und Abschwüngen befassen willst, lese unbedingt das Flughandbuch sehr aufmerksam und beherzige jedes geschriebene Wort. In den Rücken rollst du am besten mit einer halben Rolle, hier ist die Chance in einem rückenflugtauglichen Geschwindigkeitsbereich anzukommen am größten. Der Rückenflugströmungsabriss im Geradeausflug erfolgt zwar bei ca. 125 km/h, doch der Weg dahin ist nicht einfach. Bedingt durch das Tragflügelprofil reißt die Strömung schon bei kleinen, unsanft durchgeführten Anstellwinkelveränderung auch im höheren Geschwindigkeitsbereich sehr leicht ab, das bedeutet das Flugzeug stößt auch bei relativ hohen Geschwindigkeiten im Rücken leicht weg. Somit ist ein feinfühliges Händchen angesagt.

Der Twin III fliegt sich ab etwa 200 km/h im Rücken einigermaßen passabel, auch leichte Rückenflugkurven unterhalb 170 - 180 km/h werden dir schwerfallen. Negatives Hochdrücken zum Fahrtabbau muss sehr vorsichtig geschehen, die "Stall"-gefahr ist sehr hoch und bei der hohen Geschwindigkeit können bei einer unbeabsichtigt gestoßenen Rotation die Torsionskräfte sehr hoch werden, oder sogar dynamisches Rückentrudeln eingeleitet werden. Wird es also unbeabsichtigt schnell, sofort übers Querruder herausrollen. Gib jedoch keinen abrupten Vollausschlag (Strömungsabriss am QR, idealerweise ca. 2/3) ... und ziehe auf keinen Fall durch, sonst wirst du profilbedingt rasend schnell beschleunigen.

xx

Zum Beispiel musst du eine gesteuerte Rolle mit mindestens 175./.180 km/h einleiten und zwar mit voll kopflastiger Trimmung und du darfst die Schnauze bis maximal zum Horizont anheben. Jetzt gibst du einen zügigen Querruderausschlag und stützt ggf. mit ca. 30.% Seitenruder die Messerlage. In der Rückenlage drückst du vorsichtig nach. Während des Nachdrückens nimmt die Drehgeschwindigkeit deutlich zu (Destabilisierungseffekt und Strömungsabriss am abwärtsdrehenden Außenflügel). Daher musst du also Querruder zurücknehmen, um gleichmäßig zu drehen.

Die Änderung vom positiven in den negativen Flugzustand ist profilbedingt mit einer vergleichsweise großen Änderung des Auftriebsbeiwertes verbunden. Während dieser "Übergangsphase" tritt Schütteln auf, da der abwärtsdrehende Außenflügel abreißt. Durch den Querruderausschlag wird der kritische Rückenanstellwinkel am Außenflügel überschritten, daher solltest du durch Querruderreduzierung versuchen, den Anstellwinkel im passablen Bereich zu halten. Auf alle Fälle musst du die Bahnneigung beibehalten, damit du nicht zu langsam wirst.

Du siehst, beim Twin-Acro III ist eine Rolle weit mehr als nur Querruder in die gewünschte Richtung.

Der "Dreier-Twin" ist für Rückentrudeln zugelassen und tut es auch ganz gut. Doch zuerst zum Ausleiten des Aufrechttrudelns. Es erfolgt nach der Standardmethode (Gegenseitenruder, Knüppel normal, ggf. drücken; beim Twin wirkt Gegenquerruder sogar unterstützend, ist aber nicht erforderlich), allerdings solltest du wissen, dass vom Ausleitpunkt bis zum Durchgang des unteren Abfangbogens locker 250 bis 280 m liegen. Rückentrudeln leitest du aus durch Gegenseitenruder, Höhenruder ziehen, auch hier laufen vom Ausleitpunkt rund 250 m durch. Beim Positivtrudeln verliert der Twin-Acro III pro Umdrehung 80 bis 120 m, beim Rückentrudeln ca. 120 bis 170 m.

Grundsätzlich ist für dich wichtig, dass du Figuren, die in der Rückenlage beginnen und enden, wie Rolle Rücken in Rücken oder Loopbögen, wie positiver Loop nach unten, wegen der "Stallgefahr bei der Rolle" bzw. der hohen Geschwindigkeiten im unteren Loopbogen nur nach einer wirklich gründlichen Einweisung fliegen solltest.

Verwendete Quellen und Literatur für dieses Kapitel

Flughandbücher der Hersteller und EASA-Kennblätter gekoppelt mit den unermesslichen Erfahrungswerten in den Köpfen der beteiligten Segelkunstfluglehrer, Trainer und altgedienten Segelkunstflieger ... und zusätzlich für die Textbeschreibungen, besonders bei den Exoten ... Sachkundige, Eigner und erfahrene Piloten.

- Mü 28: Mit freundlicher Genehmigung Akaflieg München, Martin (Seck) Spiek, Schlaubi und Bobesch

- DFS Habicht: Mit freundlicher Genehmigung Christoph Zahn und Dieter Kemler (FSV Vaihingen)

- LF 107 Luňák: Mit freundlicher Genehmigung von Martin Hofmann und Dietmar Poll

- RF 4D: Mit freundlicher Genehmigung Sportavia Pützer TC-Services, Björn Muth, Tom Neudel und Björn Simmes

- Grob Twin Aco II und III: Mit freundlicher Genehmigung Fa. Grob Aircraft, Fa. LTB Helmut Lindner und Uli Schell

- Weitere, meist abgewandelte und bearbeitete Texte stammen aus allgemein frei zugänglichen Webseiten, z.B. Wikipedia oder Webseiten von Herstellern oder Musterbetreuern (mit Genehmigung) und Segelflug- oder Fördervereinen Segelkunstflug im In- und Ausland. Für die speziellen Berechnungen danken wir David Tempel.

Bilder und Zeichnungen:

- ©xBild "Acro-Exoten": Mit freundlicher Genehmigung Martin Hofmann, Segelflugverein Bad Wörishofen e.V., Tobias Barth Fotographie und Björn Muth.

- ©xBilder Mü 28: Tobias Barth Fotographie

- ©xLogo Akaflieg München: Mit freundlicher Genehmigung der Akaflieg München

- ©xBilder Luňák: Mit freundlicher Genehmigung Martin Hofmann und Dietmar Poll

- ©xBilder DFS Habicht E und F: Mit freundlicher Genehmigung Christoph Zahn, Tommy Brückelt mit dem Habicht des FSV Vaihingen/Enz, Klaus Blankenagel mit dem Stummelhabicht 8.m sowie Tobias Barth Photographie

- ©xLogo Sportavia Pützer: Mit freundlicher Genehmigung Sportavia Pützer TC-Services

- ©xBilder RF 4D: Mit freundlicher Genehmigung Björn Muth und cornelius braun fotoproduktionen

- ©xBilder Grob Twin Acro II und III: Mit freundlicher Genehmigung Werner Buck, Fa. LTB Helmut Lindner, LSV Schwabmünchen und FSG Bad Wörishofen

- ©xLogos Grob: Mit freundlicher Genehmigung Fa. Grob Aircraft SE

- ©xZeichnungen: Schorsch Dörder