5. Grundlagen des Fliegens

Principles of flight sailplane

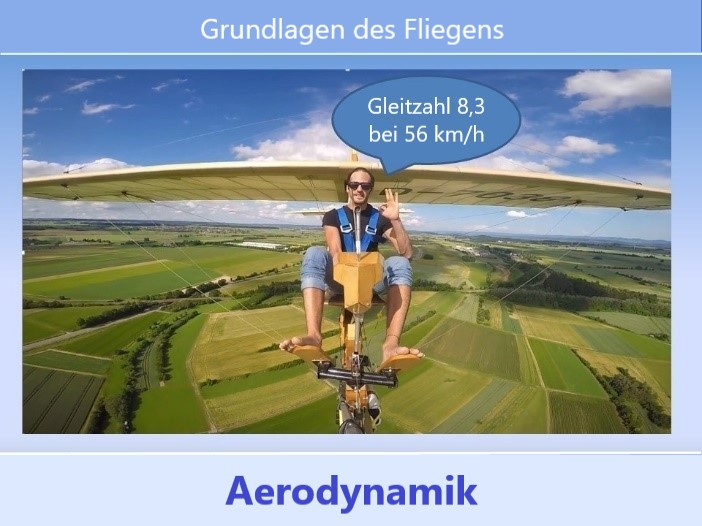

Im Fach Grundlagen des Fliegens geht es in erster Linie um die Aerodynamik. Also um die Kräfte, die die strömende Luft auf das Flugzeug ausübt. Wenn du die Prinzipien der Aerodynamik verstehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du zum Beispiel unbeabsichtigt ins Trudeln gerätst.

Die EASA (Europäische Agentur für Flugsicherheit) schreibt vor, dass jeder Segelflieger wissen muss, wie man ein Segelflugzeug sicher handhabt. Du musst wissen, wo die Betriebsgrenzen liegen und warum du dich innerhalb dieser Grenzen bewegen musst.

Zusätzliche Informationen, die TMG Ausbildung betreffend, findest du hier:

|

TMG Box

Wichtige Links für die TMG-Ausbildung |

| 5. PRINCIPLES OF FLIGHT SAILPLANE | 5. Grundlagen des Fliegens |

| 5.1 AERODYNAMICS (AIRFLOW) | 5.1 Aerodynamik (Strömungslehre) |

| 5.2 FLIGHT MECHANICS | 5.2 Flugmechanik |

| 5.3 STABILITY | 5.3 Stabilität |

| 5.4. CONTROL | 5.4 Steuerung |

| 5.5 LIMITATIONS (LOAD FACTOR AND MANOEUVRES) |

5.5 Betriebsgrenzen (Manöverlasten und Lastvielfache) |

| 5.6 STALLING AND SPINNING | 5.6 Überziehen und Trudeln |

| 5.7 SPIRAL DIVE | 5.7 Steilspirale (Spiralsturz) |

| 5.8 PROPELLER | 5.8 Propeller |

Grunau Baby IIb, hier bereits mit Haube. Spannweite 13,50 m, Gleitzahl 17 bei 60 km/h. Dieses Flugzeug gleitet doppelt so gut wie der SG 38.

Grunau Baby IIb, hier bereits mit Haube. Spannweite 13,50 m, Gleitzahl 17 bei 60 km/h. Dieses Flugzeug gleitet doppelt so gut wie der SG 38.In den 80 Jahren der Segelfluggeschichte hat sich die Spannweite der Segelflugzeuge mehr als verdoppelt. Eine Besonderheit, die bisher nur sechs Mal gebaut wurde, ist die "Eta". Es handelt sich um ein eigenstartfähiges doppelsitziges Segelflugzeug mit 30,90 m Spannweite. Das weltweit größte und leistungsfähigste Sportsegelflugzeug hat eine beste Gleitzahl von etwa 70 und gleitet somit mit der doppelten Geschwindigkeit des Schulgleiters SG38 mehr als achtmal besser als dieser.